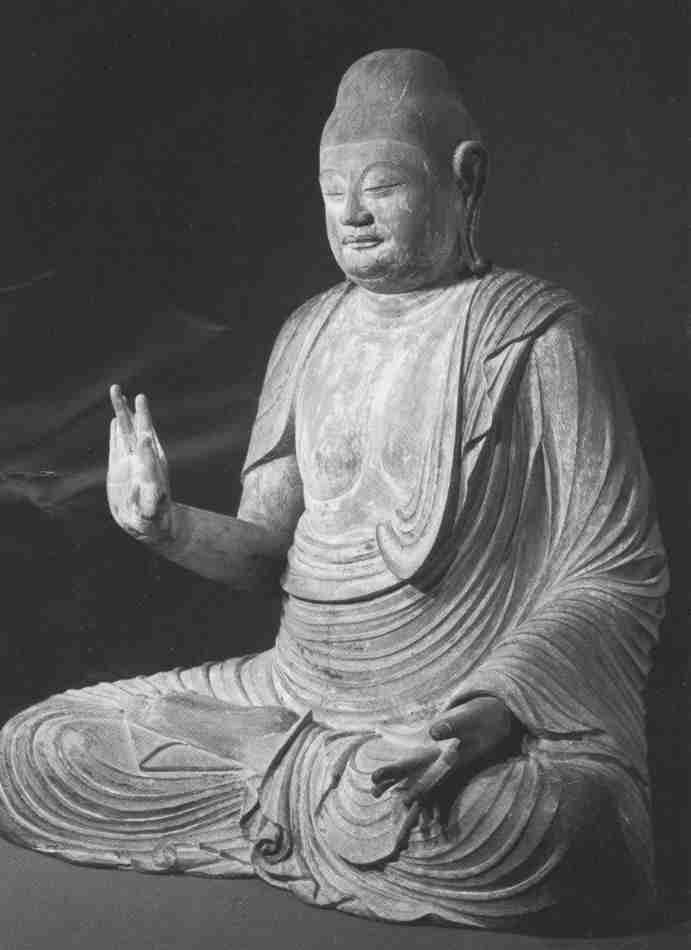

仏像の話し Story of Buddhist statue

順次加筆更新中

昔、弥勒菩薩の美しさに魅せられた美大生が

キスをしようとして警備員につかまりニュースになったことがありました。

仏像は心をひかれる神秘的な芸術品でもあります。

美術的観点から見る仏像の世界

Many years ago there was the small news that one of art college student

who charmed uncanny beauty of Miroku-Bosatsu caught by the security guard

at the Kyoto temple.

.He just wanted to close and Kiss to Miroku-Bosatsu.

Actually, there are many kinds of beauty Buddhas, such as Kannon and Fudo.

which have artistic viewpoint

I will tell you about concept of the Buddhist statue styles.

仏像 かたちとこころ Forms and Idea釈迦 SHAKA zaakyaの姿を人間の形で現し、その象を信仰の対象として礼拝するようになったのは、紀元1世紀のころで、 それまでは、仏舎利をスツーパに納め、そのスツーパの壁面に釈迦の一生の物語をレリーフ状に荘厳してはあったが、釈迦牟尼の姿をそのまま表現することははばかり法輪・足跡・宝座・菩提樹などを釈迦の象徴として描いただけであった。それが紀元一世紀ごろ、インドの西北部のガンダーラ地方で釈迦の姿をそのままに表現して彫刻するようになったのである。 これはアレキサンダーの遠征によって、この地方にギリシャの彫刻文化が移人されており、それが仏教と結合した結果であるとみられている。 こうした仏像をつくり、仏像をおがむ仏教が中国に伝わり、敦煌や雲崗の石仏を残し、やがて朝鮮半島を経て日本に伝えられた。 欽明天皇13年、百済の聖明王がもたらした釈迦像の背後にはこのように長い長い仏像成立の歴史が秘められていた。 その後、止利仏師ら帰化人技術者らによって数多く造られた。飛鳥大仏と呼ばれる安居院の本尊は後世の補修はあるが止利仏師が造立した丈六釈迦像で、法隆寺金堂の釈迦三尊は完全なその作例である。 さて、これらの仏像は、その後も時代の流れとともに様式は変わってゆくが、仏像であるがために、変わることのない形の特徴をわれわれは発見する。仏像を仏像たらしめているものそれは仏像が信仰の対象であるがために守られている約束のかたちなのである。 そのかたちをわれわれは「仏の相」と呼ぶ。 仏の相にはいろいろあり、もっとも代表的なものだけでも額の中間に白毫(びゃくこう)がつき、頭部は巻き髪の螺髪(らはつ)で、首筋には三道(3本線)あるもので、また、手に水かきがある縵網相(まんもうそう)があるとか、足の裏には千幅の模様があるとか、耳たぶが非常に長いとか、それらは常人と釈迦との違いを強調するための約束ごとなのである。 これらを仏像の三十二相といっている。 如来 NYORAI Tathagata如来とは絶対心理・真如から降下して来て人間となったもの、という意味である。真如を体現したものは仏教では釈迦であるが、真如から来るものは釈迦のみとはかぎらないということで、大乗仏教では、いろいろな如来を考えるようになった。薬師如来、阿弥陀如来Amitabha Tathagata 、阿シュク如来、弥勒如来などの仏陀である。これらの如来像のみを厳密には仏陀でありその中心になるのが釈迦如来である。 菩薩 BOSATSU Bodhisattva釈迦以外の如来の存在を認めると、これらの如来に到達する過程にある菩薩の存在も認めなくてはならなくなる。釈迦の場合も菩提樹のもとで悟りをひらき成道されるまでが菩薩であるから、釈迦以外の如来にもそれがあてはまるということであり、如来・仏陀になろうとして修行を積んでいる者すべて菩薩の姿ということになる。そのためか、菩薩は多彩である。 観音菩薩、弥勒菩薩、文殊・普賢菩薩、日光・月光菩薩、地蔵菩薩、等々また、観音菩薩も多くの姿がある。 救世観音、聖観音、楊柳観音、来迎観音、千手千顔観音。十一面観音、不空羂策観音、如意輪観音、准胝観音、馬頭観音、等々 いろいろなお姿になるのを観音の三十三化身とよんでいる。 百済観音、夢違観音などは愛称となっている。 次ページへ続く |

村上義清の軌跡 |

トップ |