全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年六月号第六二二号掲載

「貧にして客を享すること能はずして客を好み、老いて世に殉ずること能はずして世に維[つな]がるを好み、窮して書を買ふこと能はずして奇書を好む」

貧乏していて客をもてなすことができなくとも、来客を好む。年老いて世のために身を投げ出し貢献できなくとも、世の中とつながっているのを好む。貧窮して書物をあがなうことができなくとも、珍しい書物を好む。

客をもてなすには、精神的な余裕がないとできないことです。自分が生きてゆくだけで精一杯で他人をかまってられないと言うなら、客を家に招くなどということはとうてい無理なことです。だからといって、わざわざ会いに来てくれた人を拒否するようではあまりに寂しい。特別なもてなしやお金をかけた饗応ができなくても、自分がふだん通りしている生活のままに招き入れればよいことです。そこには何の衒いも驕りもなく、客が心地よくいられるようにと願えばそれだけで充分もてなすことが出来ると思います。生活に余裕がないという言い訳は、心に余裕がないと言っていることと同じです。貧乏であっても客を招き、つかの間浮き世から離れるような会話を交わせば、たちまち心にゆとりが生まれ、豊かな時を過ごすことができるでしょう。

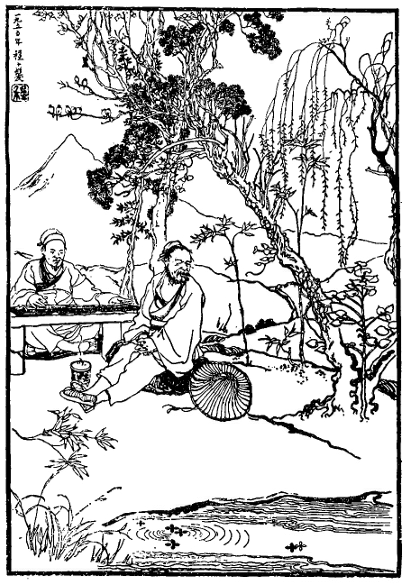

十八世紀中国の白話小説、『儒林外史』(呉敬梓著)のエピローグに、「荊元と于老人」の次のような話があります。

「ある日のこと、荊元は食事をすまして、する仕事もなかったので、ふらりと清涼山に出かけた。この清涼山というのは、南京城西の極めて幽静な地にあり、荊元の親友の于というのが、この山の裏手に住んでいた。

于老人は、読書人でもないし、商売もしていない。五人の子供を育てあげ、長男が四十あまり、末っ子もすでに二十をすぎていて、老人はこの子供たちを従えて畑仕事をしていた。畑は二、三百畝の広さがあり、中央の空地には、たくさんな花が植えられ、いくつか石も積まれている。老人はそのかたわらに間口三、四間ほどの小さな茅葺[かやぶき]の小屋を建て、何本か植えこんだ梧桐[あおぎり]が、三、四十抱えもの大きさに育っていた。老人は子供たちの畑仕事を見守りながら、その茅葺の小屋まで来ると、火をおこして茶をたて、それを飲み飲み、あたりの新緑を賞[め]でるのだった。

その日、荊元がはいって行くと、于老人は出迎えながら、

―しばらく見えなかったが、仕事のほうが忙しかったのかね?

―そうなんだ。今日やっと片が付いたので、わざわざあなたに会いに来たのさ。

―ちょうど入れたての茶があるよ、一杯やっていきなさい。

老人は茶をさしてすすめた。荊元はそれを受け取り、坐って飲みながら言った。

―この茶は色といい、味といい、たいへん結構だが、こんないい水をあなたはどこから手に入れるんだね?

―この城西の地方は、城南のあなたの所とちがって、どこの井戸でも飲めるんだ。

―昔の人はよく、『桃源に俗世を避ける』というが、私が思うには、『桃源』なんて別にいらないやね!あんたのようにこうやって、のんびり気ままに城内の山林で暮らしていれば、そのままでこの世の神仙なのだから。

―だが、私は老いぼれて、何ひとつやれるものがない。もしもあんたみたいに琴でも弾けたら、さぞかし気がまぎれるだろうと思うよ。近ごろは、ますます腕があがったんじゃないのかな?いつかひとつ聞かせてもらいたいね。

―おやすいご用だ!あなたが聞いてくれるというんなら、明日にでも琴を持ってきて、ご批評を仰ごう。

しばらく語り合ってから、別れを告げて帰った。」(平凡社刊「中国古典文学大系43」稲田孝訳)

いつも通りの一杯の茶。そこに贅をこらすことも装飾もありません。それでも客に神仙の思いを抱かせることができるとは、最高のもてなしと言えるでしょう。なにもことさらそれが「詫び茶」などと言う必要もありませんし、あえて「煎茶趣味」ということもないでしょう。ごく自然に、主人が日常的にいつも飲んでいるお茶を客に供しただけのことです。「貧にして客を享すること能はず」とも、共に味わい喜び分かち合うことが、もてなしの神髄ではないかと思います。

老いというのは、次第次第に世の中から外れて行くのかもしれません。壮年期のように世の中の中心となって働きかけるのではなく、外側から世の中を見守るというのが老年期の有り様なのでしょう。老人がいつまでも世の中の中心にいて支配するようでは、成長も滞り、不健全な社会になってしまいます。世の中から外れて行くと言っても、決して排除や脱落というのではなく、人間社会を精神面から支える役割を担っているのが老人の存在だと思います。老いは嘆くべき現象ではありますが、人は老いることによって叡智が積まれてきます。現代ではそういう老人像が希薄になっているように見えます。効率ばかりを追い求める社会では、老人は無用とされるでしょう。しかし幸福を追い求める成熟した社会なら、老いは美しく、老いることによって幸福に至るとされるに違いありません。

生活に困窮しても奇書や稀覯書を欲しがるのは、文人の性[さが]というべきでしょう。かと言って渉猟収集した書を書棚に並べおくだけでは何の意味もありません。書籍の収集は書画収集とはおのずと違ったものです。奇書や稀覯書であっても鑑賞するだけでなく、その内容をしっかり熟読して知識として蓄えなければ、それこそ宝の持ち腐れとなってしまいます。ただ所有しているだけで善しとするのは恥とすべきです。文人は愛書家、蔵書家であっても必ず読書家でなければなりません。

『儒林外史』荊元と于老人

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次