全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年七月号第六二三号掲載

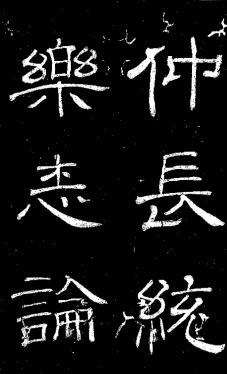

漢の文人仲長統[ちゅうちょうとう](一八一〜二二〇年)があらわした『樂志[らくし]論』は、文人が理想とする生活風景が実に魅力的に描かれた文章です。『後漢書』「列傳三九・仲長統傳」に載せられてあり、また『古文眞寳後集』にもおさめられてあります。仲長統は、後漢末に活躍した文人で、字は公理、山陽軍高平県(現山東省・河南省の境)の人。若い頃から学問に秀で、博識で文才に優れており、多くの者から高く評価されて尚書郎(文書起草をする役職)に抜擢されました。一時は曹操の軍事にも参画し、再び尚書郎に復職することがありましたが、仲長統は独立不羈の性質で、物事にとらわれず、州や郡から登用の招聘を受けても病気を理由にこれを拒否したこともあって、「狂生(学問狂い)」と呼ばれました。仲長統の著作は詩二編と他に『昌言』三十四編などが残されておりますが、献帝の治世延康元年に四十歳で亡くなりました。

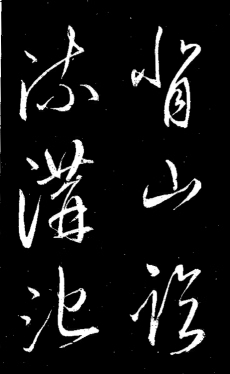

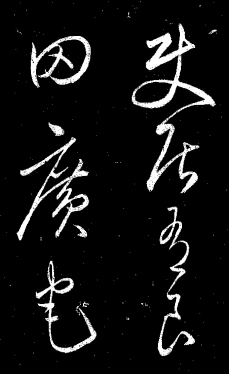

後漢という最も早い時期に、個人の尊重、個人の自由を述べ、人間の性命にしたがい、心楽しく生きることが論じられたのは特筆すべきことです。後の陶淵明の田園生活風景がここに描かれています。日本の文人たちにも大きな影響を与え、池大雅(一七二三〜一七七六年)の「樂志論圖巻」、巻菱湖(一七七七〜一八四三年)「仲長統樂志論書帖」、市河米庵(一七七九〜一八五八年)「樂志論屏風」などの書画が今に伝えられております。「樂志」とは心を楽しますという意味で、それこそが人生において最も大切な目的と言えるのではないでしょうか。「仲長統傳」には「人生滅び易し。優游偃仰、以て自ら娯しむべし。居を清曠に卜し、以て其の志を樂しましめんと欲す」と記されてあります。自由に安楽に、悠々自適に心楽しく生きることは、いつの時代でも何処においても人の普遍的な望みです。現代でもなお、この『樂志論』的生き方は理想とされるでしょう。

樂志論

使居有良田廣宅。背山臨流。溝池環匝、竹木周布。場圃築前、果園樹後。

居をして良田廣宅有らしむ。背を山にして流に臨む。溝池[こうち]環匝[くわんさふ]し、竹木周布[しうふ]す。場圃[じゃうほ]前に築き、果園後に樹う。

我が住むところは、豊作をもたらす田があり、また広い家がある。山を背にして建ち、前には水の流れがあるから、清浄な気がいつも出入りしている。家のめぐりに水は流れ、汲んだり洗ったり、飲料に適す。茂った竹や樹々にかこまれて、庭前には粟や麦を穫りいれおさめる場所があり、野菜畑があり、また住居の裏には果樹園がある。

舟車足以代歩渉之難、使令足以息四體之役。

舟車は以て歩渉の難に代ふるに足り、使令は以て四體の役に息ふに足れり。

舟は川を渡る時の難儀をたすけ、車馬は歩行の労を代えてくれる。召し使いは日常生活の世話をやいてくれて、我が手足は労役することなく、いつも憩うことができる。

養親有兼珍之膳。妻孥無苦身之勞。良朋萃止、則陳酒肴以娯之、嘉時吉日、則烹羔豚以奉之。

親を養ふに兼珍[けんちん]の膳有り。妻孥[さいど]は身を苦しむるの勞無し。良朋萃[あつ]まり止まるときは、則ち酒肴を陳ねて以て之を娯ましめ、嘉時[かじ]吉日には、則ち羔豚[かうとん]を烹て以て之を奉ず。

親を養い喜ばせることができる美味なる食膳がある。妻や子供も身を苦しめるような苦労はなく、伸び伸びと子供は育ってくれる。良き朋友が集まり来るときは、酒肴をつらね饗応して語らい、これを娯しみ、元日、端午、七夕、重陽などの嘉き日、吉日においては羊や豚の肉を煮てこれを皆に進める。

蹰躇畦苑、遊戲平林、濯清水、追涼風、釣遊鯉、弋高鴻、風乎舞雩之下、詠歸高堂之上。

畦苑[けいゑん]に蹰躇[ちうちょ]し、平林に遊戲し、清水に濯ひ、涼風を追ひ、遊鯉を釣り、高鴻[かうこう]を弋[よく]し、舞雩[ぶう]の下[もと]に風し、詠じて高堂の上に歸る。

田畑や庭を行きつ戻りつ歩きまわり、平地の林に入って遊んだり、ある時は清らかな泉で顔や手足を洗い、夏の暑い日には涼風を追い求め、ある時は池畔にて泳ぎまわる鯉を釣り上げ、空高く飛ぶ鴻雁を弓矢で射落とし、雨乞いの祭りをする壇にて天地の気を占い、詩を吟詠しつつ高堂なる我が家へ帰ってゆくのである。

安神閨房、思老氏之玄虚。呼吸精和、求至人之彷彿、與達者數子論道講書、俯仰二儀、錯綜人物、彈南風之雅操、發清商之妙曲、逍遥一世之上、睥睨天地之間、不受當時之責、永保性命之期。

神を閨房に安んじ、老氏の玄虚を思ふ。精和を呼吸し、至人の彷彿を求め、達者數子[すうし]と道を論じ書を講し、二儀を俯仰し、人物を錯綜し、南風の雅操を彈じ、清商の妙曲を發し、一世の上に逍遥し、天地の間を睥睨し、當時の責を受けず、永く性命の期を保たん。

内室においては精神を安らかにして、『老子』道徳経の玄奥な深い思想を思う。天地の和なる精気を体内にとりいれ、汚れた気を吐き出し、十分に修行して道を極めた至人のようになることを求め、達観した人々と道について論じ清談し、書物を講習して、天と地、陰と陽を仰いでながめ、俯して考えて万物を観じ、人物を古人とひき比べて批判評論し、また琴をもって正雅なる「南風歌」の曲を弾じ、清らかな商音の妙曲を奏で、俗塵にまみれた世の中を超越して自由に遊び、天地の間を睨みつけ、時勢の束縛や責任を受けず、定められた天命を長く保とう。

如是則可以凌霄漢出宇宙之外矣。豈羨夫入帝王之門哉。

是の如くなれば則ち以て霄漢[せうかん]を凌ぎ宇宙の外に出づ可し。豈夫[か]の帝王の門に入るを羨まん哉。

このようにして生きるなら、仙人のように天空や銀河をしのいで渡り、宇宙の外に出ることもできるだろう。どうして朝廷に入って官に就き服する者をうらやむことがあろうか。

巻菱湖「仲長統樂志論書帖」

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回

鎌倉琴社 目次