全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年六月号第六二二号掲載

「筆硯精良なるは人生の一樂、徒らに設くるは祇[まさ]に村粧[そんしゃう]なるを覺ゆ。琴瑟御に在り、靜好ならざるは莫し、纔かに陳すれば便ち天趣を得」

すぐれて良質の筆や硯を所有することは人生において一つの楽しみである。高価なものをむやみに取り揃えたり、数を増やすようであってはまさに野暮であって俗なことである。琴や瑟が側にあって、奏でれば心やすらかに楽しいことはいうまでもない。たとえ弾ぜずとも壁にかけて飾っておくなら、天趣、すなわち崇高な音楽が聴こえてくるのである。

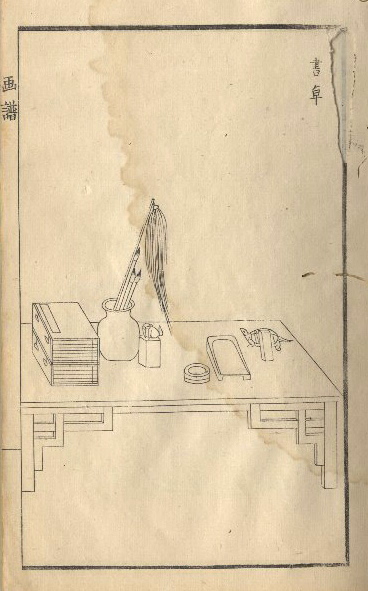

文人の机上には常に筆硯がおかれてなくてはなりません。宿墨をきれいに洗った硯、筆も墨で固まってないよく洗ったものが筆筒にさしてあります。常に文字を書する環境を整えておくことが浄机の条件でありましょう。未だ墨を摩る前の硯はとても清々しく、硯面にあらわれる石紋をただ茫然とながめているだけでも、書の世界に入っていくような気がします。また墨に染まる前の筆もたいへん清々しい。無垢なままの筆はこれからどんな文字が書かれるのか。使い古された筆も、よく洗い浄めれば、書かれた書の歴史がほの見えてくるものです。良質な文具は、たとえ机上の飾りであっても文雅の香りをただよわせます。この二つの文具だけで、崇高な文学の世界に浸ることができるなら、それこそ人生においての一楽に違いありません。

ある書家に書を所望したら、ただ墨を摩ってみせたという話があります。決して書を書くことを惜しんだり拒んだりしたというわけではなく、書家は宋代の名硯を取り出し来て、水滴から水を垂らし、ゆっくりと墨を摩りはじめました。墨を摩る音と、室には墨のよい香りが満ちたことでしょう。おそらく書家は墨を摩る行為にも書の世界があることを表現したのだと思います。

煎茶席に文房飾りというのがありますが、古風な机上や書院棚に名硯、名墨、印などを設[しつら]い飾ります。これもその場で墨を摩ったり、書を揮毫するのではありません。文具としてある道具を使うのではなく、それらをながめつつ書斎における文人を疑似体験し、文雅の香りを楽しむのです。展覧とは別の鑑賞方法であることは言うまでもありません。

名硯をいくら多く持っていても、机の上に置くのは一つだけです。いたずらに数を誇り見せびらかすように並べておくなら、そこは書斎ではなく古道具屋に見紛うことになってしまうでしょう。

「琴瑟御に在り、靜好ならざるは莫し」とは、これは『詩経』国風・鄭にある「女曰鶏鳴」によったものです。夫婦の親愛の情を歌った詩です。

女曰鷄鳴 女の曰ふ鷄鳴くと

士曰昧旦 士の曰ふ昧旦[まいたん]ならんと

子興視夜 子興[お]きて夜を視よ

明星有爛 明星爛たる有らん

將翺將翔 將に翺[かけ]り將に翔[ふるま]ひ

弋鳧與鴈 鳧[ふ]と鴈[がん]とを弋[いぐるみ]にせよ

弋言加之 弋して言[ここ]に之を加[あ]てば

與子宜之 子が與[ため]に之を宜しくせん

宜言飲酒 宜しくして言に酒を飲み

與子偕老 子と偕[とも]に老いん

琴瑟在御 琴瑟御に在り

莫不靜好 靜好ならざるは莫し

知子之來之 子が來るを知らば

雜佩以贈之 雜佩[ざふはい]以て之に贈らん

知子之順之 子が順なるを知らば

雜佩以問之 雜佩以て之に問[おく]らん

知子之好之 子が好[よみ]するを知らば

雜佩以報之 雜佩以て之に報いん

(女が鶏が鳴いていますと言えば、男は夜はまだ明けぬと言う。女は言う、早く起きて外の景色を見てきてください、明けの明星が輝いているでしょう、鳥が飛んでいます、弓をもって鳧と鴈を射落としてきてください。射落としてここに持って来たら、わたしは料理して朝餉にします、そしてお酒を飲んで、ともに老いるまで一緒に暮らしましょう、琴瑟は側にあり、奏でれば心やすらかに楽しいことはいうまでもありません。

あなたがお帰りになったなら、わたしは雑佩(玉)を贈りましょう。あなたがお気に召すならば、わたしはこの雑佩を贈りましょう。あなたが優しくしてくださるなら、わたしはこの雑佩を贈って報いましょう。)

琴瑟相い和す、という言葉があります。これはこの詩や『詩経』小雅・鹿鳴「常棣[じゃうてい]之華」の「妻子好合[よみしあ]ふこと、瑟琴を鼓[ひ]くが如し、兄弟[けいてい]既に翕[あ]ひ、和樂して且つ湛[たの]しむ」によるものです。夫婦の仲むつまじいことの譬えでよく言われます。夫婦がともに琴と瑟を奏で合うというものですが、「瑟」という楽器は大型で箏のように琴柱があり音も大きなもので、それに比べ琴は音が小さく、しかも独奏楽器でありますので瑟との合奏は無理だったのではないかと思われます。ですから古代の琴[きん]は、左手で絃を押さえて演奏するのではなく、解放絃だけを弾じる七絃琴の祖型だったと考えられております。

中国古代の詩には、この『詩経』や『玉臺新詠集』(五〇七〜五八三年頃)のように若い男女の情愛よりも夫婦の情愛を歌ったものが多くあります。若々しい情愛よりも長年連れ添った深い情愛のほうを詩的とするのは、さすがに老成した文化の国と言えましょう。

壁にかけた弾ずることのない琴は、陶淵明の無絃琴に通ずるものがあります。無音の楽器は無限の音楽を奏でます。奥ゆかしさというのは、日本や中国が大切にして来た美意識です。うちに秘めたる美、幽玄なる趣。墨を摩る前の硯やおろさない筆、壁にかけた琴はそれを如実にあらわしています。

『古今画藪』宋紫石画 明和八(一七七一)年

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次