全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年五月号第六二一号掲載

「古の君子は友無ければ則ち松竹を友とし、居して友無ければ則ち雲山を友とす。余は友無ければ、則ち古の松竹を友とし、雲山を友とする者を友とす」

いにしえの君子は友人がいなければ、松や竹を友とした。閑居して友人がいないなら、雲や山を友とした。私の場合は、友人がいないとき、松や竹を友とし、雲や山を友としたようないにしえの人を友とするのである。

古人を慕うことは、決して後ろ向きに生き、現在をないがしろにすることにはならないでしょう。未来を今をよりよく生きるためには、古人の徳や叡智を学ぶことはとても大切なことです。古人を範としお手本としてその生き方を学ぶことは、自らを律し、自らの生き方を美しくさせることにもなります。古人を敬い尊び友として親しみ、共に生きるのが文人のありかただと思います。

未来の指針となるのが、いにしえの聖賢たちの言葉や行いです。人が生きるということに、その意味や深みを与えてくれるのが古人の生き方や古人が残した言葉です。今という時代は彼ら古人たちに支えられていると考えるべきではないでしょうか。古さを否定して新しさばかりを求めるようであっては中身のない浮薄なものになりがちです。新しいものだけに価値を見いだすなら、それは半分の価値にしかならないでしょう。古いものの中に新しいものがあり、新しさの中に古さがあることに気づくべきだと思います。

現代という時代はあまりに過去を振り返らなすぎるように見えます。そんな余裕などなく、今を生きるのが精一杯だからでしょうか。未来は不安に満ちており希望など持てないから今さえよければよいと短絡的に生きるなら、つまらない人生を送ることになってしまうでしょう。かつての時代にあって現代にないものを補うように、いにしえを今に生かすことができたなら、今という時代はより豊かになり、かならず未来につながってゆくに違いありません。

『醉古堂劍掃』のこの条は、唐の元結[げんけつ](七一九〜七七二年)「兮論[けいろん]」によったものです。

「古人郷無君子、則與雲山爲友、里無君子、則與松柏爲友、坐無君子、則與琴酒爲友」

(古人は郷に君子なければ、すなわち雲山を友とし、里に君子なければすなわち松柏を友とし、坐に君子なければすなわち琴酒を友とする。)

元結は中唐初期の詩人で、民衆の苦しみを表現した政治批判詩「舂陵行[しょうりょうこう]」があり、白楽天などの社会詩に影響を与えました。この「兮論」の言葉からも元結は高潔な文人だったことがよくわかります。

「君子」とは、儒教的な人格者で理想とすべき人物像。孔子の教育の目的はこの君子の養成にあったと言えます。孔子はいろいろな場面で「君子」について述べています。

「子曰く、君子は周して比せず、小人は比して周せず」(『論語』為政第二)

(孔子は言った、君子は公的であって私的ではない。小人は私的であって公的ではない、と。)

「子曰く、君子の天下に於けるや、適[よ]きも無く、莫[あ]しきも無し、義にのみ之れ與[とも]に比[した]しむ」(同上、里仁第四)

(孔子は言った、君子は天地万物にたいして主観的な好悪をもたない。ひたすら正しきものに親しむ、と。)

「子曰く、君子は博く文に學びて、之れを約するに禮を以ってす。亦た以って畔[そむ]かざる可し」(同上、雍也第六)

(孔子は言った、君子はひろい教養をもたなければならない。それを集約するに正しき生活の方式に生かさなければならない。またそれは道にそむくことはない、と。)

「子曰く、君子は泰[ゆたか]にして驕らず。小人は驕って泰ならず」(同上、子路第十三)

(孔子は言った、君子は自信をもって落ち着いているので傲慢にはならない。小人は自信がないので落ち着かず傲慢になる、と。)

「子路、君子を問ふ。子曰く、己を修めて以て敬す。曰く、斯くの如きのみ乎。曰く、己を修めて以て人を安んず。曰く、斯くの如きのみ乎。曰く、己を修めて以て百姓を安んず、己を修めて以て百姓を安んずるは、堯舜も其れ猶諸[これ]を病めるか」(同上、憲問第十四)

(子路が君子について質問した。孔子は答えて言った、「己を修養して怠らないのが君子である」と。子路はさらに聞いた「それだけのことですか」。孔子は言った、「己を修養して人を安らかにすることだ」と。子路は言った「それだけのことですか」。孔子はさらに答えて言った、「己を修養して万民を安らかにすることだ。己を修養して万民を安らかにするということは、聖天子であった尭舜でさえも難しい」と。)

竹を君子と呼んだのは、「何くんぞ一日も此君[しくん]無かるべけんや」と言った王徽之[おうきし](?〜三八八年)です。王徽之は書聖王羲之の第五番目の子供で、またの名を王子猷[おうしゆう]といい、彼もまた行・草書を善くしました。「此君」の逸話は『世説新語』「任誕」にあります。 「王子猷嘗暫寄人空宅住、便令種竹。或問、暫住何煩爾。王嘯詠良久、直指竹曰、何可一日無此君」

(王子猷はかつて他人の空家にしばらく仮住まいをしていたが、すぐに竹を植えさせた。ある人が尋ねた。「少しの間しか住まないのに、どうしてわざわざそんなことをするのですか。」王はやや久しく嘯詠[うそぶ]いてから、竹をまっすぐ指して言った。「どうして一日でも此の君が無くてよかろうか」と。) たとえ仮住まいであっても、風流な生活を忘れない王徽之は文人の典型と言うべきでしょう。

王徽之にはまた、「人琴倶亡(人と琴ともにほろぶ)」という言葉が残されています。これは琴の名手であった弟の王献之(三四四〜三八六年、字は子敬)の死に際して発した言葉です。この逸話も『世説新語』におさめられております(「傷逝篇第十七」)。

「王子猷子敬倶病篤、而子敬先亡。子猷問左右、何以都不聞消息、此已喪矣。語時了不悲。便索輿奔喪、都不哭。子敬素好琴、便徑入坐靈床上、取子敬琴彈、絃既不調、擲地云、子敬、子敬、人琴倶亡。因慟絶良久。月餘亦卒」

(王徽之と王献之はともに病気で危篤となった。弟の王献之が先に死んだ。王徽之は側近に問うた、「なぜ弟の消息を聞かないのだろう、これはもう死んだからだ!」そう語ったあと悲しむことなく、すぐに輿[こし]を呼んで喪に駆けつけた。しかし哭くことはなかった。王献之はいつも琴を好んで弾いていた。王徽之は柩の上に坐り、王献之の琴を取って弾じた。絃は既に調わず、王徽之は琴を地面に投げつけて云った、「子敬、子敬よ、人も琴もともに亡んでしまったよ。」そこで王徽之はしばらく力のかぎり慟哭した。一月あまりで彼もまた死んだ。)

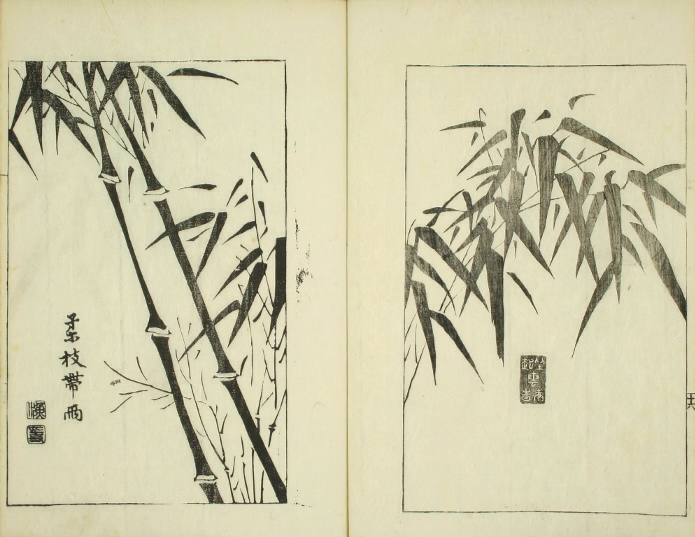

『名人蘭竹画譜』景山澤鍾 文化元年(1804)

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次