全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年四月号第六二〇号掲載

「花を養ふの情を以て自[みづか]ら養へば、則ち風情日になり。鶴を調するの性を以て自ら調すれば、則ち眞情自[おのづか]ら美なり」

花を養うのと同じ気持ちで自身を養えば、自己の心情は日ごとに風雅にして清閑となる。鶴を調教するのと同じ性質で自身を調えれば、心身ともに美しくたもつことができる。

植物を育てるにはなるべく自然にまかせた方が元気良く丈夫に育つものです。あまり構いすぎて肥料や水をやりすぎると枯れることがあります。食べ過ぎたり飲み過ぎたりすれば健康を害してしまうことと同じです。自分を養うためと言って、贅沢三昧にふけったり、何でも自分のものにしようと物欲に走ったりすれば、肥料を与え過ぎたのと同じでその根は腐り、心情は俗に堕してしまうでしょう。自己の欲望を満足させることだけが養うことではありません。自然の中の花のように、自身を慈しむように大切に養うことができれば、体を害することもなく、心はおだやかに自然とともに風雅な日々を過ごせるに違いありません。

鶴という鳥は精神的なものの象徴で、芸術的な心や詩的心情のあらわれです。優雅に空を飛ぶ鶴は、飛翔する高貴なる精神と言うべきでしょう。またその優美な姿態から、人の立ち居振舞いをいかに美しくするかという、学ぶべきものがあります。この「眞情」というのは、老荘思想による「眞」で、心身一如、あるがままの自然なる姿、真なる心という意味です。

鶴を飼い養うことを文人は最も好みました(「―賞琴一杯清茗―第七回」参照)。この鶴は丹頂のことで、白と黒の羽、脚、胴体、頭頂部の朱色はあたかも印を捺した水墨文人画のように見えます。鶴はまた神仙にも通ずる鳥で、その異名に仙鶴、仙禽、仙各、仙驥、仙羽、胎仙などがあります。琴曲にも「瑞鶴仙」「鶴冲霄」「瑶天笙鶴」(王子喬による曲)「雙鶴聽泉」「鶴鳴九皐」「鶴舞洞天」など道教、神仙的な曲が多くあります。瑞祥のしるしとして鶴が長寿だというのは、『淮南子』説林訓に「鶴は壽千歳にして以て其の樂しみを極む」とあるところによります。日本の浦島太郎は玉手箱をあけて老人になった後、鶴となって神仙に飛び立ちました。浦島太郎の魂は鶴となって永遠の生命を得たのです。『列仙傳』の「王子喬」の挿絵には笙を吹く王子喬が鶴にまたがった姿として描かれています。王子喬もまた鶴に乗って永遠なる仙界へ旅立ちました。

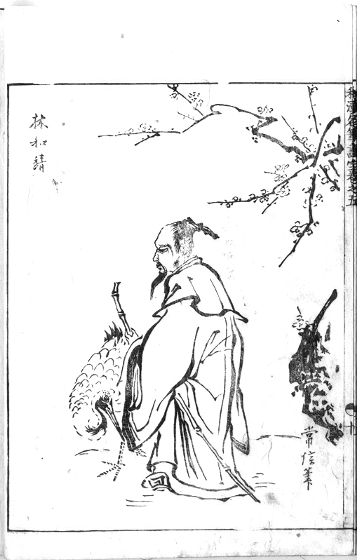

鶴と花と言えば思い出すのは、やはり林和靖[りんなせい](九五七〜一〇二八年)でしょう。名は林逋、北宋代抗州銭塘(浙江省抗州市)の人。生涯娶らず、梅花を妻とし鶴を子として愛し「梅妻鶴子」と称せられた文人です。江戸時代の日本の文人たちは林和靖の生き様に憧憬の念を抱いておりました。その清廉、いさぎよさを愛したからです。多くの詩、絵画に梅林あるいは鶴を伴った林和靖の像が描かれました。

林和靖は幼くして父を失い、家は貧しくて刻苦して独学をした人です。恬淡な性格でしたので衣食が足りずとも気にとめず、病弱でしたので処士として仕官することはせず、江淮(江蘇・安徽地方)を放浪し、後に抗州へ帰り、最後は西湖のほとりの弧山に廬を結んで隠棲しました。廬のまわりに梅林を植え、二十年間、城市杭州の街に下りることはありませんでした。書や画にも巧みで、もちろん琴を弾じましたが、その詩は警句奇句に富み、清廉にして奥深いと評されています。ただ、作詩すると直ちに捨ててしまうので、何故後世にその詩を残さないのかと尋ねると、「この世でも名を得るつもりが無いのに、まして後の世に名を残すことも無い」と答えたと言います。それでもその詩を集め記録した好事者がいたおかげで、三百首余りが残り『林和靖先生詩集』四巻が今に伝わっております。弧山の北麓に放鶴亭があります。そこは、主人の林和靖が舟で西湖に遊んでいる時、来客を知らせるために童子が鶴を放った場所です。林和靖は孤山から鶴が飛び立つのを見て、ゆっくりと舟を引き返したことでしょう。その逸話だけでも林和靖がどんな生活をしていたか忍ばれます。「花を養い鶴を調う」文人のあるべき姿がそこにあります。

林和靖の詩を一編紹介します。「山園小梅」(二首のうち一首)という七言律詩です。その中の「疎影横斜水清淺、暗香浮動月黄昏」の一聯は「千古の絶調」と称えられています。この詩が世に出てからは、詠梅の詩と言えば林和靖が独占するようになりました。

山園小梅 山園の小梅

衆芳揺落獨暄妍 衆芳 揺落して獨[ひと]り暄妍[けんけん]たり

占盡風情向小園 風情を占め盡して小園に向ふ

疎影横斜水清淺 疎影 横斜して 水 清淺

暗香浮動月黄昏 暗香 浮動して 月 黄昏

霜禽欲下先偸眼 霜禽 下らんと欲して先ず眼を偸む

粉蝶如知合斷魂 粉蝶 如[も]し知らば合[まさ]に魂を斷つべし

幸有微吟可相狎 幸に微吟の相ひ狎[な]るべき有り

不須檀板共金樽 檀板と金樽とを須ひざるなり

(いろいろな花々が散ってしまった後で、ただ梅の花だけが美しくあでやかに咲き誇り、この小さな庭の風情を独占している。梅の枝のまばらな影は、清く浅い水に横ざまに斜めに落とし、月もおぼろな黄昏の中、梅花の香りがほのかにただよう。霜どきの鳥は舞い降りようとして、まずぬすむような流し目で花を見る。いまだいない紋白蝶は、もしこの咲き誇る梅花を知ったなら魂をうばわれるに違いない。幸いなことに、私がうたう小声の吟を梅は好いてくれるので、拍子木をうったり酒を注いだ金の杯をあげることはないのだ。)

『畫寶』林和靖 明和四年(一七六七)

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次