全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年二月号第六一八号掲載

抹茶道においては「和敬静寂」がその茶趣の神髄ですが、煎茶道においては「和敬清談」「和敬清閑」ということが言われております。静寂の茶室において無言であたかも武士や修行僧のごとくになって厳粛に茶を喫するのが抹茶なら、煎茶はなごやかな雰囲気の中で楽しく語らいながらゆったりと茶を喫するものでしょう。煎茶の神髄はここにあると思います。語らいと言っても市井の噂話や金儲けの話をするのではなく、俗をはなれてあたかも仙界に遊ぶように、老荘思想や詩文芸術、学究的な論難をおだやかに交わすことなのは言うまでもありません。清閑のひとときに同じ人生観をもった友と語らい、馥郁たる茗を喫することは何ものにも代えがたい至福でありましょう。

しかし、友の訪れもなく一人居室にいて清閑を得たなら、何をすべきでしょうか。

茫洋と流れゆく雲や庭の花木をながめたり、漫然と座しているだけでも清閑の過ごし方と言えましょうが、心身共に充実している時にこそ清閑は得られるわけですから、何かをせずにはいられません。その何かというのは、衣食のために有益なことであったり、人のためということであってはならないと思います。あくまで自娯に徹し、自らの愉悦のためにすることこそが清閑の過ごし方として最もふさわしい。

書画を壁に掛けて鑑賞したり、洗硯にあらわれる風景に魅入ったり、机上の盆樹や奇石、骨董を玩弄して小宇宙に逍遥したり、古人の書を繙いて遠い時代に想いを馳せたり、文人清玩の愉しみは清閑を得てはじめて堪能し満たされます。

芸術的な創作活動というのもこの清閑がなければなりません。詩を詠じたり画を描いたり、この清閑あってはじめて成しうるものです。美や芸術というものは、衣食住の次に来るもので、無くても人間は生きられるのですからいわば余ったものと言えます。清閑もまた余った時間なわけで、おのずと美や芸術に融合するものです。清閑という境地を得て芸術は生まれます。

白居易の詩に「清夜琴興」という詩があります。深い琴趣に満たされた清閑の夜が実によくあらわれた詩です。

月出鳥栖盡 月出でて鳥栖み盡き

寂然坐空林 寂然として空林に坐す

是時心境閑 是の時心境閑なり

可以彈素琴 以て素琴を彈ず可し

清冷由木性 清冷木性に由り

恬淡隨人心 恬淡として人心に隨ふ

心積和平氣 心は和平の氣を積み

木應正始音 木は正始の音に應ず

響餘群動息 響餘[のこ]って群動息[や]み

曲罷秋夜深 曲罷みて秋夜深し

正聲感元化 正聲元化を感じ

天地清沈沈 天地清くして沈沈たり

(月が出て鳥は塒に帰り、あたりはひっそりと静まりかえって空林の中の庵に坐している。この時心は静かに落ち着き、琴を弾ずるによろしい。琴の音はその木の性質により清冽にして玲瓏、弾ずる人の心にしたがって淡くあっさりと、心は和平の気が満ちる。この楽器は音楽の始まりの音に合うのだ。余韻は響き世間の物音は静まり、曲が終われば秋の夜は深まる。自然なる琴の正しき音を聴き、天地は清くして夜は沈沈として更けてゆく。)

白居易は清閑を得てなによりも琴を弾じることを求めました。太古から響く琴の音色は清閑の境をますます深めます。たとえ短かな曲でも弾じ終われば、そこに悠久の時間を感じることができます。琴は誰かに聴いてもらうために弾く楽器ではなく、自ら弾いて自らその音に耳を澄ます音楽です。自娯の音楽ゆえに清閑に弾ずるにふさわしい楽器と言えましょう。

白居易にはまた次のような詩があります。

夜琴

蜀桐木性實 蜀の桐は木の性實なり

楚絲音韻清 楚の絲は音韻清し

調慢彈且緩 調は慢にして彈くこと且つ緩し

夜深十數聲 夜深けて十數聲

入耳淡無味 耳に入りて淡くして味ひ無く

愜心潛有情 心に愜[かな]うて潛[ひそか]に情有り

自弄還自罷 自ら弄して還た自ら罷む

亦不要人聽 亦人の聽かんことを要せず

(蜀の桐の材質は緻密であり、楚の絹糸は音色が澄んでいる。その琴をもって慢調の曲をゆっくりと弾じる。夜更けにいたって弾じること数曲におよんだ。琴の音は淡白で耳に心地よく、水のように味は無きが如くである。情感ゆたかに我が心にぴったりと合っている。弾きたい時に弾いて、弾きたくない時は弾かず、ただ自分で楽しむだけで誰かに聴かせようというつもりはない。)

清閑など役に立たぬこと無駄なことと言われればそれまでですが、それではあまりにさびしい。無駄があってこそ豊かさは生まれます。心の豊かさ贅沢さは清閑によって得られます。多くの人々が清閑に過ごすなら、世の中は必ず平和になるに違いありません。否、世の中が平和なればこそ清閑に過ごすことが出来るのでしょう。清閑を求める心が人間の本性だと信じたく思います。

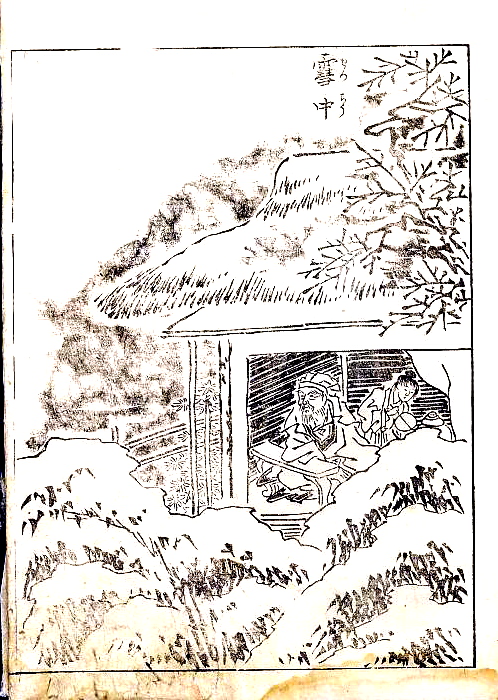

『繪本草錦』北尾辰宣画 明和元年(一七六四)より

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次