全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇九年一月号第六一七号掲載

「人は言ふ、天は人の富貴を禁ぜずして人の清閑を禁ず、と。人自から閒せざるのみ。若し能く遇に隨ひて安んじ、將來を圖らず、既往を追はれず、目前に蔽はれずんば、何の清閑ならざることか之れあらんか」

人は言う、天は人が富貴になることは禁じないが、人が清閑でいることを許さない、と。しかしそれは人が閑暇をつくらないだけのことだ。もし今の境遇に安んじ、将来のことについて思いはからず、過去のことを気にかけず、目前のことにとらわれたりしなければ、どうして清閑でないことがあろうか。

「天は人の富貴を禁ぜずして人の清閑を禁ず」とは面白い言い方だと思います。清閑は富貴よりも価値ありとした超俗的な文人の立場からの皮肉をまじえた言葉と言えます。

この世を生きる目的は富や財産を蓄えるためにせっせと働くことだ、と言えば誰もが納得し同意することでしょう。先を競って富を得ようとすることで社会は進化発展し暮らしは楽になると信じています。働かないで怠惰な生活を送るなら身を滅ぼし、社会は停滞することになってしまい、それはもっとも虞れなくてはなりません。小人閑居であっては世の中が悪くなるだけです。清閑とは、何もせずに心静かにゆったりと居ることですが、ただ暇をもてあますということではありません。清閑は人生の意味を考えさせてくれ、富や財産以上の豊かさを与えてくれるものです。清閑を得ることが人生の目的だと言えば、なんと無駄なこと意味のないことと非難こそすれ誰も信じはしないでしょう。それこそ天が人にもっとも禁ずべきことに違いありません。しかし清閑こそ、人がもっとも人間らしくいられる境地ではないかと思います。境地とは言っても、禅者の悟りのような大仰なものではなく日常誰もが経験し、ふとした瞬間におとずれるのが清閑です。富貴を得たあとで生活にゆとりができた後に清閑するのもよいですが、それでは遅すぎます。「今の境遇に安んじ、将来のことについて思いはからず、過去のことを気にかけず、目前のことにとらわれたりしな」い時にそれはおとずれます。とは言ってもその境地に至ったことにはなかなか気づきません。少し暇ができれば疲れた体を休めたり、余力があれば、あれをやらなければこれをやらなければと、すぐにその無駄な時間、意味のない時間を埋めようとしてしまいます。清閑をそのままに過ごすのは、富や財産を求めるよりむずかしいことかもしれません。ふだんの生活の中にすぐ近くにあるので、かえってそこに至ることは難しい。努力しない、働きかけない、思い巡らさないということがなければなりませんので、ある程度の年齢に達しないと理解ができないかもしれません。若いうちに清閑を味わうなら、かなり老成していると言えます。

清閑は喜びであり心地よい時間です。文人は常に清閑を求め、その境地に居続けることを念願しました。

中唐の詩人李渉に「題鶴林寺」という絶句があります。

終日昏昏醉夢間 終日 昏昏たり醉夢の間

忽聞春盡強登山 忽ち春尽きると聞いて強いて山に登る

因過竹院逢僧話 竹院を過て 僧に逢うて話するに因て

又得浮生半日閑 又 浮生 半日の閑を得たり

(終日、酔って夢を見ているようにうつらうつら過ごしていたが、春が終りそうだと聞き強いて山に登った。竹林の寺院を訪ね、僧と逢って話をしているうちに、浮き世を忘れて清閑を得ることができた。)

詩人は半日の清閑を得たことを喜んでいます。浮き世のわずらわしさ俗事に余裕なく昏々とした日々を送っていましたが、奮い立って山に登り僧に会いに行きます。そこで詩人は清閑を得たわけですが、その清閑とは繁忙と蒙昧な日常生活からの解放、自由であったと思います。浮き世の俗事雑事を遠くからながめるように心は清澄だったことでしょう。

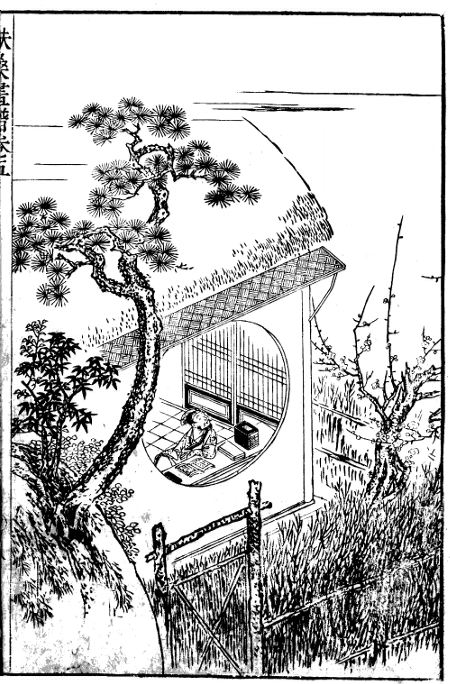

『扶桑画譜』享保二十年(一七三五)より

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次