全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇八年十二月号第六一六号掲載

「寵辱[ちょうじょく]に驚かず、閑かに庭前の花開き花落つるを看る。去留[きょりう]に意無く、謾[そぞ]ろに天外の雲巻き雲舒[のぶ]るに隨ふ」

世の中の栄辱に心を動かされることなく、静かに庭さきの花が咲いては散ってゆく姿を見る。出処進退を気にとめることなく、ぼんやりと遥かな空の彼方に湧いてはむらがる雲を眺めゆく。

忙しさに追われ、毎日齷齪[あくせく]と生活をしているなかで、ふと庭の草花や流れゆく雲を見やると、心がなごみ、やすらぎを覚えます。狭くて窮屈な世の中の外にもっと広い世界があることに気づくからでしょうか。わずかに垣間見た自然であっても人間にはどうすることもできない世界があります。そのせいで、世の中のわずらわしさや人と人とのしがらみなど忘れてしまうことがあります。人の世の栄達や出処進退などなんと小さくつまらないものかと、そんなことに心身を労することから解放されたように思われます。もしかしたら人生の究極の目的は庭の草花や流れゆく雲にあるのではとも思わせます。自然は人の世がどんなに変化しようとおかまいなく、無関心にうつろいゆきます。この世の出来事でありながら、まったく別の世界のありさまのように、人の世が世界のすべてではないことをあの白い雲は教えているようです。

仏蘭西[フランス]十九世紀の詩人シャルル・ボードレール(Charles Baudelaire、一八二一〜一八六七年)の『巴里[パリ]の憂愁』の中に次のような詩があります。

異邦人

―おまえが一番好きなのは誰なんだ、さあ、謎めいた人よ、おまえの父親か、母親か、姉妹かそれとも兄弟か?

―私には父も、母も、姉妹も、兄弟もない。

―友達は?

―あなたは今、私が今日この日まで知らずにいる言葉をつかった。

―きみの祖国か?

―それがどんな緯度の下に在るものか、私は知らない。

―では美女か?

―女神であり不滅のものなら、よろこんで愛するだろうが。

―金は?

―それは嫌いだ、あなたが神を嫌うように。

―なんだと!それではいったい、おまえは何が好きなんだ、世にも不思議な異邦人よ?

―私は雲が好きだ…ほら、あそこを…あそこを…過ぎてゆく雲…すばらしい雲が! (山田兼士 訳)

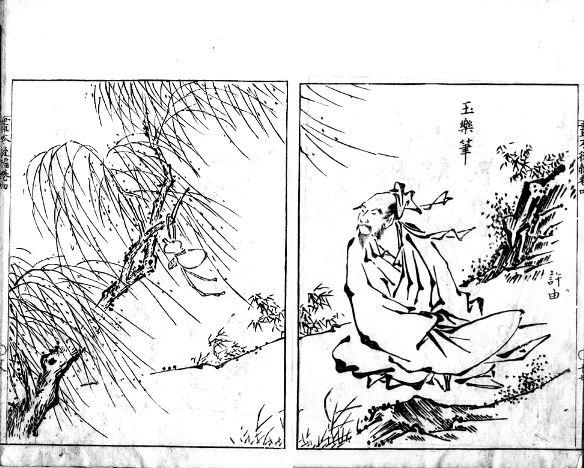

この質問者はあまりにも人間にこだわり、人間世界にとらわれているようです。人の世から一歩も外に出ることはしない。人の世だけが世界のすべてだと思っているようです。しかし、地を見れば花が咲いては散り、空を見上げれば変幻自在に白い雲が流れてゆく。それだけがこの世の価値あるものではないことをこの異邦人は教えます。異邦人とは東洋人に違いないでしょう。人の世の価値など一切否定してただ流れゆく雲をながめている姿は、山林に遁世した隠者とよく似ています。俗世の汚れを厭い人の世に価値を見いださずに山林にのがれた隠者は日本や中国に数多くおりますが、なかでも高潔な士と言えば 許由[きょゆう]がいます。許由は実在しない伝説の隠者ですが、中国古代の三皇五帝時代の人と伝われています。許由の伝説というのは、時の皇帝堯[ぎょう]は許由の賢なることを伝え聞き、これに天子の位を譲ろうとしたが、許由はこれを謝絶して箕山[きざん](河南省登封県東南の山)に隠遁してしまう。さらに堯帝は、それではと高い地位をもって許由に報いようとするが、許由はこんな話を聞いてしまい耳が汚れたといって、潁水[えいすい](河南省登封県から東南に流れる川)で耳を洗った、というものです。これにはさらに続きがありまして、その時ちょうど、子牛に潁水の水を飲ませようとしていた巣父[そうほ] は、許由が潁水の水で耳を洗うのを見て、汚れた水を牛に飲ませるわけにはいかないと言って牛を牽いて去った、といいます。

許由も巣父も、世俗で最も価値ある富貴や皇帝の位すら汚らわしくいらぬものとして、これを厭いしりぞけました。二人にとって最も価値あるものとは、何ものにも束縛されず自由に生きることだったのです。二人のとった行動はいささか寓意めいていますが、高潔な隠者として畏敬の念をもって詩や絵に描かれ長く後世まで語り継がれております。ちなみに琴曲に「遯世操」という曲があります。遯世とは遁世と同じ意味です。とても清澄な趣のある曲です。こちらのほうは許由のもう一つの故事、「一瓢」の話にもとづいた曲になっております。その話というのは、許由は身につける一物もなく水を飲むのも手ですくって飲んでいた。その様子を見てある人が瓢箪をくれて、許由はそれを使って水を汲んだが、飲み終わって瓢箪を枝にかけておいたら、風が吹いて瓢箪が鳴るのでうるさいと言って捨ててしまった、というものです。この話は、日本の隠者吉田兼好の『徒然草』にも引かれています。自己の本性だけでこと足れりとする徹底した「無一物」は禅者たちにも共感をもって受け入れられました。

許由や巣父、ボードレールの異邦人にしろ伝説の人物であってそれを真似ようとは無謀なことに違いありませんが、しかし、かつて古人が理想とした姿、生き様がそこにはあります。

せめて日に一度くらいは、庭前の花をながめ、流れゆく白い雲をながめ、この世のわずらわしさを忘れて遁世した気分になりたいものです。桃源郷や仙界など遠く彼方に求めるのではなく、案外身近に日常生活の中に隠れひそんでいるものなのかもしれません。

『和漢名畫苑』寛延三(一七五〇)年三月刊 玉樂筆 許由

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回

鎌倉琴社 目次