全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇五年四月号第五七二号掲載

「萬事[ばんじ]皆滿足し易し。惟[ただ]讀書のみ終身盡[つ]くること無し。人何ぞ足るを知らざるの一念を以て、之[これ]を讀書に加へざる」注

すべての物事はすぐに満ち足りやすいのに、ただ読書だけはこれを一生涯続けても、これで終りということはない。人はなぜ飽くことを知らぬ欲深い心を読書に注ぎこむことをしないのだろうか。

清閑して読書することは最上の喜びと言ってよいものです。文人の職業とは読書することにあります。「萬巻の書を讀み、千里の道を行く」ことは文人たるものの大きな目標でしょう。「千里の道を行く」というのは旅をしてあまねく世界の見聞をひろめるということです。この言葉は、画の最高の到達点「気韻生動」へ至るための方法として「万巻の書を読み千里の道を行かずんば、 画祖となるべからず。」という明代末の文人董其昌[とうきしょう]が言ったことですが、本来は朱子の言葉で、人生において最も遣り甲斐のある二つのこと「讀萬巻書 行萬里路」として述べたものです。生涯何をしてきたか、と問われたならば「読書と旅」と答えたいものです。いくつか「読書」の条をみて行きたいと思います。

「讀書を好むは、身後の名を求むに非ず、但々[ただ]異見異聞は心の願ふ所なり。是を以て孜々[しし]として捜討[さうたう]し、罷[や]めんと欲すれども能はざるのみ。豈[あに]聲名の爲[ため]に七尺[しちせき]を勞[らう]せんや」

読書を好むというのは、自分の死後の名声を得んがためにすることではない。ただ書物を読むことによって、未だ知らざる知識、異なった見方、異なった考え方を探し求め、自己の見識を豊富にして高めるためにするのである。読書につとめて倦むことなく、これを罷めようと思っても罷めることができない。名誉や名声を得ようとしてわざわざこの七尺の体を読書のために労使しているわけではないのだ。

仕事のために読書することも時にはありますが、それは原稿を書いたり、報告書を書くための単なる資料集めにしかすぎない読書です。純粋に読書を楽しむというのは、人間の本能でもある知的好奇心を満たすためのものです。それによって試験に合格して富を得ようとか、名声を克ち得ようというのではほんとうの読書とは言い難いものです。まして世のため人のための読書など傲慢にすぎるでしょう。人としてこの世にあるかぎり、知的好奇心は決して無くなりません。古人は自娯として読書を楽しみました。読書とは孤独な作業であり、きわめて個人的な体験なのです。読書してその世界に浸るなら、これもまた俗世間から逃れる隠遁術の方法です。

このような読書の楽しみをした人に陶淵明がいます。十三首ある「山海經[せんがいきゃう]を讀む」の其の一を詠んでみます。

孟夏[まうか] 草木 長[ちゃう]ず

屋[おく]を繞[めぐ]りて樹 扶疏[ふそ]たり

衆鳥[しゅうちゃう]は託[たく]する有るを欣[よろこ]ぶ

吾も亦[また]吾が廬[いほり]を愛す

既に耕[たがや]し亦已[すで]に種[う]ゆ

時に還[かへ]りて我が書を讀む

窮巷[きうこう]は深き轍[わだち]を隔つ

頗[すこぶ]る故人の車を廻[めぐ]らさしむ

歓びて言[ここ]に春酒を酌み

我が園中の疏[そ]を摘む

微[かす]かなる雨の東より來たり

好き風は之[これ]と倶[とも]にす

周王の傳[でん]を汎覽[はんらん]し

山海の圖を流觀[りうくわん]す

府仰[ふぎゃう]して宇宙を終[つく]す

樂しまずして復[また] 如何にせん

(時は初夏。草木も伸び、我が家をめぐる樹々はふさふさと生い茂る。さまざまな鳥達は身を寄せるすみかができたのを喜んでいるが、私もまた鳥たちと同じようにささやかなこの我が住居[すまい]が気に入っている。耕すことも終え、植え付けも終わって、田畑から帰ると我が所蔵の書物を読むのである。せまく貧しいこの路地は深い轍をつける往来はげしい道ではない。それでもよく朋友が車の向きをかえて訪ねてくれる。そこで心楽しく、春に造った酒を酌みかわし、我が菜園の青菜を摘み取って朋友らをもてなす。やがて小雨が降りだし、それと共に風が東の方より吹いて来る。そんな日常にあって、私は周の穆天子[ぼくてんし]の伝をあてどなく拾い読みしたり、山海経(古代の地理書)の挿絵を気の向くままにくりひろげて見る。かくしてそれらはまたたくまにこの茫々たる宇宙をひとめぐりさせてくれる。これが楽しくなくてどうしよう。)

「晴耕雨読」という言葉がありますが、晴れた日は田畑を耕し、雨の日は読書して過ごす、という意味ですが、その出典となるものがこの淵明の悠々自適なる生活の情景にあると思います。

「松聲、澗聲、山禽の聲、夜蟲の聲、鶴聲、琴聲、棋子落聲、雨の[土+皆]に滴る聲、雪の窓に洒[そそ]ぐ聲、茶を煮る聲は皆、聲の至清なり。而して讀書の聲を最と爲す」

松風の音、澗川[たにがわ]の音、山禽[やまどり]の鳴き声、鶴の声、琴の音、碁石を盤上に置く音、雨が[土+皆][きざはし]に滴る音、雪が窓辺に降りそそぐ音、茶を煎る音、これらはすべて声の清く佳いものであるが、その中で特に読書の声が最たるものとする。

この読書する声というのは子供が声をあげて、たとえば『論語』などを読んでいるところです。最近は素読[そどく]ということをしなくなりましたが、子供が、たとえその書物に何が書いてあり、意味はわからずとも声を出して音読するというのは、頭脳にだけ知識を蓄えるのではなく、身体に知識を吸収することになります。これはすぐに役立つ教養になるのではなく、生涯に渡って失うことのない素養となるものです。古えは複写機などという利器もありませんでした。書物の絶対数も足らず、多くは書写をしました。これも手という身体を通して知識を吸収していたのです。

『醉古堂劍掃』のこの条はもともと陳継儒の『読書十六觀』より採録したものです。原文はまたこの言葉を倪文節公(不詳。宋の人、倪思)が言ったとなっております。「他人の読書の声を聞いても、大変うれしいものだが、さらにわが子の読書の声を聞けば、そのよろこびは言いようもないくらいだ」と。また続けて「世の中のことは、利害が常に相半ばしているものだが、利益ばかりで、少しの害もないのは、書物だけだ。貴賤富貴老少の別なく、一巻の書物を読めば一巻の利益があり、一日書物を観れば、一日の益がある。だからこそ利益ばかりで、少しの害もないというのである」と。(合山究訳注『醉古堂劍掃』)

読書とは量り知れない利益をもたらすものです。書物に害があるとするのは、いつでも権力者だけです。

「世間の好人を知り盡[つく]し、世間の好書を讀み盡し、世間の好山水を看盡す」

この世のよき人物を識りつくすこと、この世の良書を読みつくすこと、この世の美しい山水風景を看つくすこと。

この条ももともと陳継儒『読書十六觀』から採ったものです。「趙季仁が羅景倫に言った、『わたしにはつね日ごろ、三つの願いごとがある。一つ、この世のよき人を識り尽すこと。二つ、この世のよい書物を読み尽すこと。三つ、この世の山水を看尽すことだ』と。すると、羅がいうには『尽すことが、どうしてできよう。ただどこに行っても、ゆるがせにせぬことだけだ』と。」(合山究訳注『醉古堂劍掃』)

「千載の奇逢は、好書良友に如[し]くは無く、一生の清福は、只[ただ]茗椀爐香に在[あ]る」

千載一遇の奇縁とは、よき書物やよき友人にまさるものはなく、生涯の清福といえば、ただ椀の中の茶、爐の中の香だけである。

「心に機事[きじ]無く、案[あん]に好書有り。飽食晏眠、時清く體[たい]健やかなるは、此れは是れ上界の眞人なり」

心に謀[はかりごと]なく、机上にはよき書物が置かれてある。食欲も満たされ安らかに眠り、天候も申し分なく身体も健康であったなら、これこそまさに天上界の仙人である。

董其昌(一五五五〜一六三六) 江蘇省松江華亭(上海市松江)の人。字は元宰、号は思白、思翁、香光居士。諡号は文敏。斎室を戯鴻堂、玄賞斎、画禅室と号した。万暦十七年(一五八九)、進士に及第した。湖広副使、礼部右侍郎などの官を歴任し、南京礼部尚書に上った。詩書画にすぐれ、書も行草に優れ、南宗画を主調して明末画壇を指導した。ことに書画の鑑識、理論において董其昌の右に並ぶものはなく、「芸林百世の師」と称された。しかし当時の市井での評判は芳しくなく、高利貸しとして人々に憎まれた。それがため家に火をつけられ、所蔵の書画を灰燼に帰してしまったことがある。著書に『容台文集』、『画禅室随筆』がある。

朱熹(一一三〇〜一二〇〇) 朱子と称される。徽州の人。字は元晦、または仲晦。号は晦庵、晦翁、雲谷老人など。諡は文公。紹興十八年(一一四八)、科挙に及第した。泉州同安県の主簿となるが、わずか四年で退官。李延平に師事し、儒学を学ぶ。周東來と『近思録』を共著し、宋学を大成した。程伊川の理気二元論を受け継ぎ、これを体系化した。朱子学の祖。日本では江戸時代に幕府の御用学となる。著書に『資治通鑑綱目』『詩経集伝』『宋名臣言行録』『朱子語類』など多数がある。

穆天子 (?〜前九二二?) 穆王、姓は姫、名は満。在位前九七六?〜前九二二?。周の昭王(姫瑕)の子。年五十にして即位した。西のかた犬戎を討ち、南は九江にいたった。また甫侯に刑罰の体系を作らせた。西晋のとき(淵明が生まれる七十年前)、竹簡に古い字体で書かれた『穆天子伝』が出土した。 女仙西王母に会見する穆王の西遊旅行記となっているが、多くの西方に関する地理知識を含んでおり,貴重な史料とされる。

陳継儒 (一五五八〜一六三九)江蘇省松江華亭の人。字は仲醇。号は眉公、麋公。博識をもって知られ、仕官を求めることなく、生涯にわたり文人風雅を尚び、読書、著述を専らとした。同郷の董其昌と名を斉しくした。二十九歳のときに隠遁、昆山のふもとに隠棲した。著書に『読書鏡』『眉公十集』『宝顔堂秘笈』などがある。 京都詩仙堂には陳継儒旧蔵の「眉公琴」が所蔵される。石川丈山はこよなくこの琴を愛した。

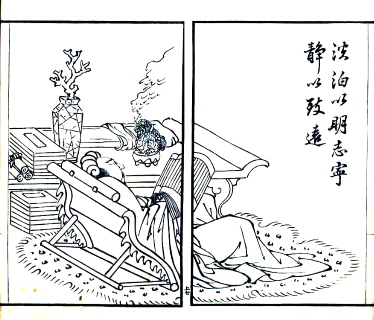

『畫圖醉芙蓉』鈴木芙蓉・画 文化六年(一八〇九)(金沢美術工芸大学附属図書館蔵)

●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー

<<前回 次回>>

鎌倉琴社 目次