失われた琴韻を求めて7

伏見无家

ここで言う琴(きん)はすべて七絃琴をさす時代を超越する琴

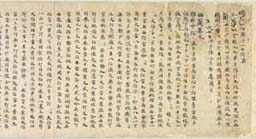

東京国立博物館所蔵の国宝琴楽譜「碣石調幽蘭第五」(けっせきちょうゆうらん)は唐代七世紀の写本だが、原本は魏晋(ぎしん)南北朝時代、梁(りょう)末期の琴の名手丘明(きゅうめい)(495〜590)の伝によるものである。中国にも日本にもこれ以上古い楽譜は現存しない。「幽蘭」の特徴は琴の指法を心得ていれば容易に解読し弾奏できることである。文章譜としての「幽蘭」は楽譜として未発達の状態であるというより、文章だからこそ普遍性があり解読可能な楽譜と言える。用語は後代の琴楽譜専用の「減字譜」に一致する。伶人の単なる書き付けではない。写本としても一級の美術品である。「敦煌(とんこう)琵琶譜」(744)などは普遍性のない記号譜のため現代では解読が困難なものである。

楽器も音律も調弦も音色さえ変わることがなく、一四〇〇年以上も前の楽曲を現代にすぐさま甦らせることができるというのは琴以外ない。曲の伝承が絶えていてもそんなことが可能なのは、琴が紀元前より現代まで楽器の改変がなされず進化しなかったからにほかならない。「幽蘭」はたとえば、「中指を耶(ななめ)に臥(ふ)せて十の上半寸許(ばか)りに商を案じ、食指中指で宮商を雙牽す。」(中指を斜めに伏せて、第二絃九八徽を押さえ、右人差指中指で続けさま第一絃(解放絃)第二絃を手前に弾く。)というような文章の連続である。減字譜と同じように拍やテンポは記されてないが、「緩」「急」や「疾」で早さ、「少息」や「大息」の語によって休符がわかり、「一句」という語で章節を知ることができる。「幽蘭」の曲調は変調を多用し、あたかも実験音楽のように現代的である。指法も構成も複雑で、特に曲の終局部においてシンセサイザーのような泛音(ハーモニクス)は神秘的ですらある。丘明自身もそれを「神仙のような音」と述べている。また彼の音楽は「芸術性が深く、高尚にすぎ一般にはうけない」と「幽蘭」序文にある。最も古い音楽こそ最も新しく現代的なのである。

「幽蘭」研究の魁(さきがけ)は江戸期の荻生徂徠(おぎうそらい)(1666〜1728儒学者)である。徂徠は「礼楽制度」の探究をし「幽蘭」に出会った。彼は「其の譜(「幽蘭」)は明朝(みんちょう)の琴譜と大いに異(こと)なる。乃(すなは)ち古楽は中華に傳(でん)を失ひ我が邦これあるを知る。其の譜を按(あん)じ琴を鼓(こ)するもまた容易なるのみ。」と述べている。徂徠の「幽蘭」研究著作は『幽蘭譜抄』があり、返り点句読点を付し、左右に傍線を引き右手左手指法を区別し一般にもわかるようにした。

「碣石調幽蘭第五」の音楽史的意義、価値の重要性は強調しすぎることはない。時代を超越し完成された名曲である。

東京国立博物館 國寶「碣石調幽蘭第五」

邦楽ジャーナル 2003、VOL.201 10月号より転載

<<

前へ

次へ>>

[

TOP]

E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp