失われた琴韻を求めて8

伏見无家

ここで言う琴(きん)はすべて七絃琴をさす『宇津保物語』の琴

『宇津保物語』(平安975年頃)は親子四代にわたる琴伝授の物語である。全編を通して琴の尊重と讃美に貫かれており、その主題は求婚譚というより琴による出世譚、芸術至上主義としての琴を謳い上げる。あたかも音楽そのものを表現しようとしたかの如く、その琴音の描写は超現実的でファンタジーに満ちている。

たとえば主人公の俊蔭が琴を弾じると、「大空に音聲楽して紫の雲に乗れる天人、七人連れて降り給ふ。」「大殿の上の瓦砕けて花の如く散」り、「六月の十日の程に、雪ふすまの如く凝りて降る。」(俊蔭)となる。

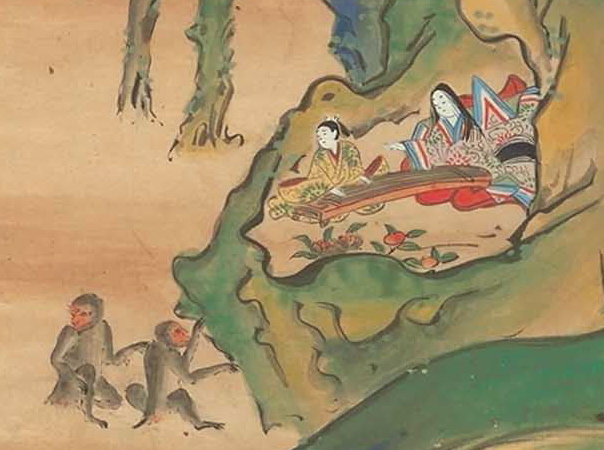

また「一聲かき鳴らすに、大きなる山の木挙(こぞ)りて倒れ、山倒(さかさま)に崩る。」「たまたま聞きつくる獣、只此のあたりに集まりて、憐れびの心をなして、草木も靡く中に、尾一つを越えて、厳めしき牝猿子ども多く引き連れて来て、此の物の音をめでて聞く。」(同)琴は禽獣をも感じさせた。

他にも「静かなる音、高うひびき出で、土の下までひびく音す。あはれに心すごきこと限りなし。」「聴く人空に浮かむやうなり。星ども騒ぎて、雷鳴らむずる様にて、ひらめき騒ぐ。」「色々の雲、月のめぐりに立ち舞ひて、琴の聲高くなる時は、月、星、雲も騒がしくて、静かなる折はのどかなり。」(楼の上・下)と、その描写は琴から受ける音楽美から懸け離れているようである。

このような琴音の描写には中国伝来の琴學的文学要素が強くみられるのだが、それにしても作者は一体どのような琴の弾奏を聴いたというのだろう。微弱な琴音だからこそ深い霊力が秘められているのか。おそらく作者はその音楽性より琴が持つ宗教性、芸術性、倫理性のほうに興味があったのだと思う。たとえば、「病ある者、思ひおぢはふれたる人も、これを聞けば、皆忘れておもしろく、齢栄ゆる心地す」(「蔵開」上)というように、琴の霊力を信じるのである。

『宇津保物語』に登場する「琴」とは七絃琴ではないという説もあるが、七絃琴であることに疑問の余地はない。中には波斯(ペルシャ)のウードであるという説もあるが論外である。物語中の「琴」は、『源氏物語』と同じように他の琴類と明確に区別されている。倭琴(やまとこと)あるいは「わごん」、箏の琴、琵琶というように、主人公たちが弾く楽器は常に琴の御琴(おんこと)、すなわち琴(きん)であった。また、宝琴を造るため、天女が降り、「漆塗り、織女に緒(お)を捻(よ)りすげさせて」とある。七絃琴は全面に漆を塗る。他の琴類には部分的に塗ることもあるが、琴では最も重要な行程ある。

いずれにせよ『宇津保物語』は日本の琴學思想にとって眠れる鉱脈である。

京都大学付属図書館蔵『奈良絵本「宇津保物語」』室町末期頃 この時代にはすでに琴の明確な形は失われていたと思われる。一見箏に見えるが琴柱がない。

邦楽ジャーナル 2003、VOL.202 11月号より転載

<<

前へ

後へ>>

[

TOP]

E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp