現在の名称 :医王山正智院泰平寺

所在地 :鹿児島県川内市大小路町

宗派 :真言宗

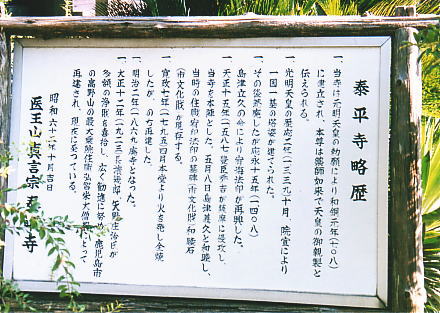

(創建時の寺院は)大小路町字外原にあった。医王山正智院と号し、真言宗。本尊は薬師如来。寺域は薩摩国分寺跡の真南6町の位置にある。元明天皇の勅願所として和銅元年(708)建立と伝える。

歴応元年(1338)10月14日、一国一基の塔婆(利生塔)建立の院宣が泰平寺長老に宛てられ(「足利義直御教書」旧記雑記)、翌年8月18日仏舎利2粒がこの塔婆に寄進された(「足利義直寄進状」同書)。

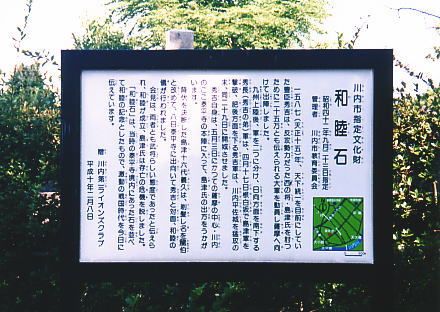

天正15年豊臣秀吉の九州侵攻に際して秀吉の本陣となり、島津義久は当寺で降伏した。この降伏は当寺住職宥印の斡旋によるものとされ(三国名勝図会)、降伏を記念する和睦石が宥印の墓と並んで境内に現存する。

幕末から明治初年にかけ廃寺となったが、大正12年(1923)に泰平寺の跡に高野山真言宗の泰平寺が設立された。また墓地の一角には西南戦争の際の政府軍側戦死者の墓がある。

日本歴史地名大系 鹿児島県の地名 より

塔婆銘文

奉造立五輪塔一基

(略)歴応三年二月時正、勧進、沙弥成道、大檀那善行

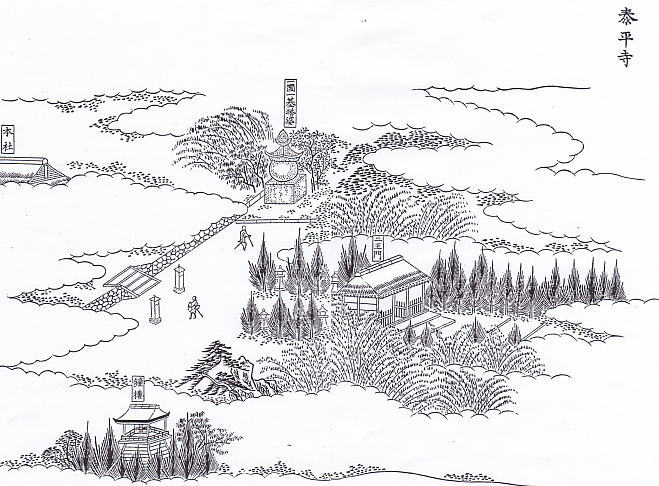

(三国名勝図会から引用)

以上のごとく高さ九尺五寸(三メートル弱)の五輪塔が泰平寺本尊、薬師堂の前庭に建てられたといわれるが、この塔婆は現存していない。

川内市史上巻 昭和51年川内郷土史編纂委員会編 より

なお、川内市史及び写真は泰平寺ご住職よりお送りいただきました。心からお礼申し上げます。

2001/06

泰平寺薬師堂

訪問記

三国名勝図会

江戸期の泰平寺であるから戦国時代以降に再興された寺なのであろう。五輪塔、鐘楼、仁王門など、かっての大寺院がしのばれる。利生塔=五輪塔は三国名勝図会の説明文の塔婆銘文から歴応3年(1340)に作成されたもので、足利尊氏の指令により作られたものである。利生塔は一般的には五重塔又は三重塔と考えられているが、薩摩の場合五輪塔が建てられたという貴重な証拠である。

「泰平寺の由来は、往古法相・天台・真言・律の四宗兼学の梵刹で元明天皇和銅元年(708)戊申の年天下泰平、万民安楽の勅願所として建立された。」と川内市文化財要覧にある。

奈良時代に建立され、平安時代にはおそらく南部九州の僧侶の研修寺院であったのだろう。ここで研修し大宰府にある観音寺で僧侶試験を受けたものと思われる。そのような大寺院であったから禅宗寺院以外にも設置をした利生塔の対象寺院となったのだろう。

その後戦国時代に荒廃していた寺院を再興し、それでも秀吉が鹿児島攻めの本陣にするほどの大寺院であった。さらに、寛政7年に焼失し再興したとあるが、三国名勝図会にあるのはこの焼失以前の寺であるのだろうか、それとも以後の寺であろうか。いずれにせよ利生塔はずっと残っていたのである。

その後利生塔がいつ無くなったものかわからない。

明治政府の廃仏毀釈は特に薩摩においては徹底したものだという。領地没収と廃寺で、おそらく墓及びその付近の若干の土地が残っただけなのであろう。

現泰平寺はその墓を守るために大正年間に再興されたのであろう。薬師堂一つである。

「川内市文化財要覧」は随分力の入った市の歴史資料であり、それでは川内市の歴史における「泰平寺」を大きく捕らえている。しかし、現実に見る泰平寺は市として本当に大きく捕らえているのかどうか疑問に感じる。市街地に泰平寺までの案内板が無い。泰平寺周辺が歴史的な場所と一目でわかるように示されていない。隣の公園が泰平寺の歴史と関連が希薄である等、もっともっと市としての工夫の余地があるものと思われる。

本堂

空き地に残るかっての泰平寺の礎石

和睦石

和睦石の左大きい方が秀吉、右の小さいのが島津と見えるが、地元の人は逆だという。

代々住職の墓

今回の九州訪問の楽しみの一つに泰平寺ご住職との会食があった。天草地方を通りフェリーで鹿児島県に入ったのは午後の5:40頃、一路川内市に向かう。午後7時頃からご住職と会食。非常に多くのことを伺うことが出来、有意義な旅行となった。

ご住職に心から感謝いたしたい。

川内市歴史資料館 展示 宥印法印書簡と中世丸軒瓦

左は川内市歴史資料館で展示されている泰平寺関連の品であるが、中世の軒丸瓦をもとにご住職が新寺紋を作成された。(背景の寺紋)