失われた琴韻を求めて11

伏見无家

ここで言う琴(きん)はすべて七絃琴をさす琴を弾奏することについて

七絃琴の音は鮮烈である。二枚に合わせた長い板に絲(いと)を張っただけの単純きわまりない楽器だが、その音色は優美、高雅深遠である。この音にかつて東アジアの芸術家たちは魅せられた。二千年以上も前からすでに「太古の遺音(いいん)」を得ることのできる楽器であった。唐の時代でさえ詩人白楽天は、近頃は古典的な琴の音色を好む者はあまりおらず、新奇な流行曲を好む者が多い、と嘆いた。白楽天が聴いた当代流行の曲は今では重い古典となっている。「太古の遺音」とは過去からの音というよりむしろ自然からの音と言ってよいだろう。自然の音というものに琴の音楽的本質がある。古人は琴を弾くことで、自然に回帰し自らを自然と一体化させ「道」に至ろうとした。琴音は自然に存在する音、松林や竹林に吹く風に喩えられたり、峨々(がが)たる山や清流に喩えられたりする。「松風」という詩語は琴音を象徴的に表す言葉であり「琴弾草」とは松の異名である。文人たちが自然を描いた山水画と同じように古人は琴音でもって自然を表現しようとした。深山幽谷の風景に点描された人物に聴こえてくる音楽は琴が最もふさわしい。自然の中に溶け込む人物のように、琴の音は自然に溶け込む。琴音はいつの時代でも自然を表現する音であると共に自然そのものの音だった。

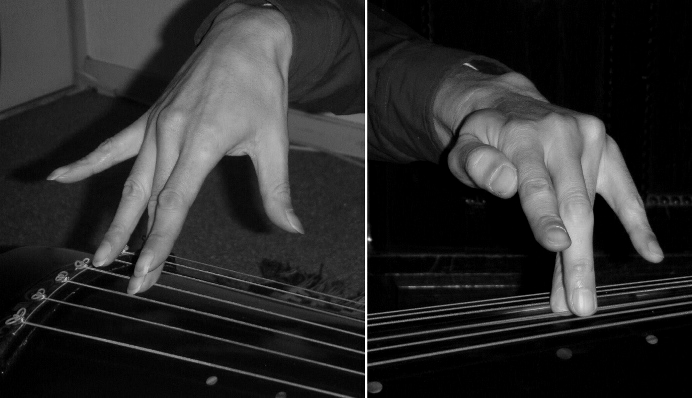

琴の奏法もまた自然である。左手で直接に絃を押さえ、右手指は自爪あるいは指の腹で絃を弾く。奏者の身体を用いることにより自然の一部となって弾奏するのである。弾奏する姿勢も正面から楽器に向かい、絃を押さえる左手は裏側に回ることはなくまっすぐ伸ばした自然な形である。原始的な楽器をのぞき、琴ほど直接絃に触れて弾奏する絃楽器は少ない。弦楽器には手に器具をつけて演奏するものが多い。箏などは右手に琴爪を嵌(は)め、胡弓やヴァイオリンなどは左手指は直接絃を押さえるが、右手には弓を持つ。ピチカートはごく希な奏法である。三味線は撥(ばち)。琵琶やギターは右手は直接絃に触れるが、絃を押さえてもフレットによって絃を楽器本体に付属させ音を出す。箏の琴柱も同じ原理である。これらの弦楽器はいわば身体と楽器が絶縁して音が生まれるのである。この違いは琴という楽器の特異性を物語る。絃に直接指を触れるということは、奏者の身体が音を作りださなくてはならないということである。身体は自然以外の何物でもない。奏者の身体である指と楽器が直接交流して音が生れる。しかも左手と右手は絃で繋がっており、あたかも円を描くように奏者の体内を循環して音が生まれ出る。言い換えれば「気」が循環するということである。体内を循環する気は生命力の源である。琴による「修身理性」という考え方は儒教的だが、琴によって体内に音という気を廻らすことは道教的である。「気」という概念は道教の宗旨であり、琴人には道士が多く存在し道教的な琴曲が多く遺されているように不老長寿を求め健康保持のために彼らは琴を弾じた。道家の言葉で「琴心三畳」というのがあるが、これは丹田を言う。

楽器に身体が絶縁されることなく弾奏された音は音楽的に不安定にならざるをえない。その日の気候、奏者のコンディション、気分などの自然的要因が露骨に音に表れるからだ。器具を介した遠隔操作ではないために、奏者の感情、心の動きが明確に音にあらわれてしまう。弾奏が自然的要因に支配されることで、奏者が意図、意識しないところでかえって変幻自在、微妙幽趣な表現が可能になるである。それこそが琴の音楽表現にほかならない。偶然性がきわめて高い楽器と言えるだろう。大地の気、宇宙の気が無意識的な奏者を通して、琴によって音となって現れる。それゆえに琴音は「天籟」「地籟」とも言われる。

琴の弾奏に完璧を求めても無意味である。琴は書芸術にも似ている。書に完璧を求めるなら、活字となるだけだ。もちろん技術的には完璧を求めるべきだが、その技術をもって完璧を表現するものではない。聴くべき音はそこにはない。不思議なことに、音程やリズム、運指が正確な琴弾奏ほど味気なくつまらないものはない。たとえミスタッチや楽譜の読み違いがあったとしても名演奏が多くある。奏者の体内を循環して表出される「自然の音」あるいは奏者の人格、思想的なものにこそ耳を傾けるべきである。究極的には「道」と一体となった奏者が奏でる琴を聴くのである。だから琴は東アジアの音楽の中で最も精神性の高い音楽となった。

弾琴における右手指勢と左手指勢。

邦楽ジャーナル 2004、VOL.206 3月号より転載(補筆)

<<

前へ

後へ>>

[

TOP]

E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp E-mail fushimi@rose.zero.ad.jp