「龍山神社」に関する情報ページにようこそ

|

龍山神社の秋祭りは、毎年10月15日に近い

土、日曜日に行われています。

このページの公開にあたり佐用町の郷土史・佐用史や佐用広報誌など色々な書物の文章を

引用さして頂いていますので、この文面を持ってお礼ならびにお詫びを申し上げます。

尚、そのような資料には神社の名称が「竜山神社」となっていましたので、

本文章にはそのまま「竜山神社」を引用しました。

| 最新更新日2000年12月23日 |

「龍山神社」に関する情報ページにようこそ

|

龍山神社の秋祭りは、毎年10月15日に近い

土、日曜日に行われています。

このページの公開にあたり佐用町の郷土史・佐用史や佐用広報誌など色々な書物の文章を

引用さして頂いていますので、この文面を持ってお礼ならびにお詫びを申し上げます。

尚、そのような資料には神社の名称が「竜山神社」となっていましたので、

本文章にはそのまま「竜山神社」を引用しました。

| 最新更新日2000年12月23日 |

竜山神社の社殿を訪ねて・・・郷土史を語る

竜山神社の社殿を訪ねて・・・郷土史を語る 祭り本番スナップショット(各画像は・50KB)

祭り本番スナップショット(各画像は・50KB) 昔話・・・竜山神社の建立のいきさつ

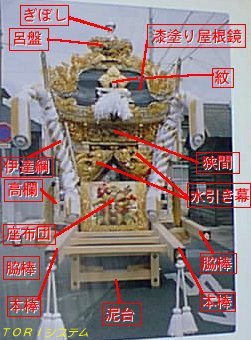

昔話・・・竜山神社の建立のいきさつ 大屋台のについての豆知識

大屋台のについての豆知識 |

どの市や町にも、その土地にふさわしいお宮やお寺がある、赤穂の大石神社や花岳寺、姫路の総社、明石の人丸神社などが、人々によく知られています。 佐用の龍山神社と常徳寺は、佐用の郷土史との関係も深いし、これから発展する佐用の名所として、創建以来の歴史を調査し、それに伴う佐用の歴史を研究するなどして観光価値を高めたい。 竜山神社は、通称佐用の権現(ごんげん)さんとして知られている。 |

| 鎮座の山の名を蛇(じゃ)の尾というところから、この社名が出来た物であろう。 佐用の上町、中町、川原町、栄町、新町の四百戸(現在は上町、中町、川原町、山王、栄町、新町の6町で約四百五十戸ある)の氏神様である。 |

| この竜山神社の正確な創建年代はわからないが、文政年代まで小さいお宮があったらしい。 現在の社殿(上の写真)は大きく堅固なものであるが、中でも本殿(左の写真)は彫刻も実に立派で堅固な総ケヤキ造りで壮麗である。 棟札(むなふだ)によると、文政七年(1811年)今年から数えて百八十七年前建立である。 その当時、佐用には本陣の岡田という大庄屋の豪家があって、この岡田家が神社建設に財産の半分を費やしたと伝えられている。 |

|

| 現在の参道も石段も、その時に作られたものであり、あのとがった山上を掘り崩して、現在のような平地にするにはずいぶん費用も使ったであろう。 尚、棟札には代官所役人・大島貢幸尚を筆頭に、岡田光顕、岡田光隆、岡田光定、平田正興、福岡重之、福岡重良、福岡政秀、世話人・中島屋喜兵衛、赤穂屋庄八郎、津山屋平兵衛と書いてあり、当時、これらの人が佐用の有力者であったのであろう。 拝殿には平福の学者・神吉弘範のこの神社を歌った長歌の額、文政八年の夏祭りに岡田光良ほか九人の短歌の額があり、これらには「蛇尾山大御社広前夏祭分題十首倭歌」と題書きし、立派な十人の和歌が書いてある。 また、法橋義信の馬の絵など、貴重な奉納額が揚げてある。 |

|

この神社は佐用の市街地に近く、鎮座地として申し分ないが、参道が急なのと石段が高いので(現在は国道179号線のバイパス工事の為前より最寄りいっそうきつくなっている)、婦人や子供老人には上まで登れない事が多く、参拝者は登り口の神門のところで拝んで帰る為、あの大きく堅固な社殿や総ケヤキ造りで壮麗な本殿等を見ることが少ない。 出来れば、参道の石段の数を増やして上がりやすいようにしたいものである。 |

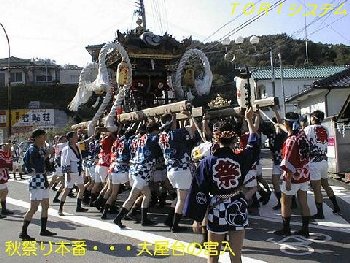

| 毎年十月十五日に近い土曜・日曜日の秋祭りには御輿(みこし)、大屋台(おおやたい)、小屋台(こやたい)、子供樽御輿(こどもたるみこし)等が繰り出し練り歩く様は実ににぎやかで威勢がよい、是非時間が許すようであれば、このページを見に来られた貴方の秋の行事予定の一つに、”龍山神社の秋祭り参拝”を入れて欲しいものである。 |

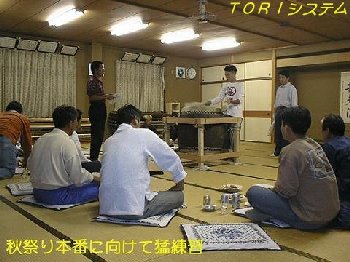

| 本番に向けて1ヶ月前から猛練習をしています。 |

|---|

|

| 大屋台本宮の昼間・・神社に宮入の晴れ姿です。 |

|---|

|

| 大屋台と御輿がそろって駅前で練り合わせです。 |

|---|

|

| 担ぐ練り子の気持ちが一つになって |

|---|

|

|

元禄のはじめごろまで、佐用駅(現在の上町・中町・川原町・山王・栄町・新町の地域のことを指していると思われる)も佐用都比売神社の氏子であった。 今、佐用都比売神社に所蔵されている古文書の中に、佐用村百姓一同の連印で神社奉行に出した訴状がある。 直接の訴因は、佐用姫大明神の鍵取りで本位田村の庄屋藤助が、佐用姫大明神の神田の上がり米を着服しているのでそれを明瞭にしたい ということで、七ヶ条の不正を申し立てている。 ところがこの訴状が神社奉行へは行かずに、長谷領の代官の手に残されていた。 これには大きな原因がある。それはずっと以前の文禄検地に端を発しているんだが、本位田村と円応寺村との村境が、 佐用姫大明神の境内の中を通っていた。即ち佐用姫大明神の本殿は本位田村の地内にあるのに、拝殿・舞殿などは円応寺村の 地内になっていたのである。 佐用郡が全域一人の支配者の治下にあった時代には、それは問題にならなかったけれども、松平松平氏によって次々と分割統治をするようになったとき、 本位田村は長谷領に編入しられ、円応寺村が佐用領に成ったことで、領分境が佐用姫大明神の境内をはっしていることになった。 以来ここにいうところの領分争いが起こることになったのである。 元来他領といっても、領主は兄弟の間柄なので、これが表面化することもなかったらしいが、長谷領主久之亟康納は、この佐用姫大明神に執着があって、 鍵取り藤助の後ろに長谷領の代官が付いていたことを、この訴状の中ではっきりと書いている。 佐用領主と長谷領主との間では、すでに暗黙の了解はついていたのか。 この訴状が長谷領の手によって、握りつぶされる結果となった。 いつまで待っても何の音沙汰もない訴状の行き先を知ったとき、佐用村の人々は佐用姫氏子の離脱を決意し、それから百余年を経て、 寛政七年(1795)字蛇の尾にあった竜山神社に大修理を加えて、正式に佐用駅の氏神とした。 これがこの竜山神社なのである。 本殿の華麗な結構を見て、これが明治のはじめに無格社となっていることに不審を感じない人は少ないと思うが、こうしたことを知ってみる と、それもいたしかたのないことであったのだろう。 二百階近い急峻な石段は、なんといっても足が疲れる。 色々な彫刻でうづめつくした美しい社殿を取りまく古木の、風情のすぐれた木の間から、透かして眺める沖田平野の眺望は、拝殿正面に揚げら れた神吉弘範の長歌の額が、見事に描きつくしている。 佐用町の郷土史の一編”竜山神社と神吉弘範の歌額”より引用 |

| 屋台の各部名称 | |

|---|---|

|

|

| 屋台の種類 | |

|---|---|

|

|

|

|