|

■ JR小樽駅 旧国鉄小樽駅(昭和9年)2006年に国の登録有形文化財に登録されました。小樽駅は我が国の昭和初期のコンクリート構造による現役駅舎として希少であると同時に、横浜駅(昭和3年)、両国駅(昭和4年)、上野駅(昭和7年)と一連の同形式の近代駅舎のひとつとして位置づけられています。小樽駅は1903(明治36)年に開設され、現在の駅舎は3代目にあたります。当時は北海道随一の近代的な駅舎で、外観が東京・上野駅に似ていると評判でした。当初はホールの天井中央は、照明用ガラス天井で、モダンな公共空間が広がっていたそうです。 |

|

■ 旧青山別邸(大正12年)場所は小樽の祝津(しゅくつ)にあります。三大網元のひとり青山家は大正6年より6年半の歳月をかけて建てた「最後の鰊御殿」。贅をつくした室内は絢爛豪華そのもの、襖などには当時の一流の絵師や書家の作品が残されているそうです。私が通ってた中学校舎は、この建物の近くにあり青山別邸の高い塀は何度も見たことはあります。しかし当時はこの塀の中に、こんな優美な鰊御殿があるとは知りませんでした。 |

|

■ 旧第一銀行小樽支店(大正13年)場所は旧日本銀行小樽支店の下並びにあります。大正13年に建造され鉄筋コンクリート造で建造当初は外壁に円柱や装飾がありルネサンス様式の華麗な建物だったそうです。後年に取り外されて現在の外観になりました。私が小樽に住んでいた頃は、俳優の草刈政雄さんをCMに起用したこともある縫製会社の社屋として使われていました。 |

|

■ 銀鱗荘(明治6年)場所は小樽平磯岬の高台にあります。「銀鱗荘」は、余市の大網元・猪俣安之丞が築造しました、優美な姿を誇る鰊御殿で昭和13年、現在の地に当時の建築様式のまま移築され、旅館として開業しています。江戸後期からの華やかな北海道を今に伝える鰊御殿のひとつとして、北海道文化財100選にも選ばれています。この近くには平磯グランドがあり、在樽当時は朝野球の試合をしたものです。

|

|

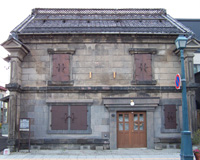

■ 旧塚本商店(大正9年)場所は旧三井銀行の斜め向側にあります。塚本商店は、近江出身の呉服太物商の店舗として建てられました。小樽では明治37年の大火で市街地を焼き尽くしたことから防火構造の建物が普及しました。本建物も防火のために外壁をコンクリートで塗り固め出入口や窓を防火戸で覆う工夫を施

し近代的な建築構造を採用したそうです。 |

|

■ 広海倉庫(明治22年)場所は小樽手宮(観光名所の小樽鱗友市場の並び)にあります。加賀に拠点をおいた海運商の広海仁三郎の倉庫です。この倉庫は、かって手前まで海岸が迫り右手方向に鉄道施設(旧手宮駅)があったことから荷物の輸送と貯蔵に最適な場所だったそうです。子供の頃は、この倉庫の前を通って岸壁によく釣りに行きました。 |

|

■ 旧北海道銀行本店(明治45年)場所は旧日本銀行小樽支店の向にあります。建築独特の重厚さをもち、玄関や窓まわりの石組みデザイン、コーナー部分や窓の間隔の変化などに特徴があります。外観の正面はほぼ創建時の姿で残っているそうです。設計は銀行建築で有名と言われる長野宇平治です。

|

|

■

旧越中屋ホテル(昭和6年)場所は旧三井銀行小樽支店の向です。この建築は外国人利用客のための別館で、国際貿易港小樽を象徴する建築物のひとつです。正面から見ると、中央にある縦2列のベイウィンドウや両脇の丸窓と垂直の窓割りなどが特徴です。 |

|

■ 旧第百十三国立銀行小樽支店(明治26年)場所は北一ガラス等の店がある堺町界隈にあります。銀行とは思えぬ構えの小さな石造り平屋建ての建物です。屋根の勾配の上にとんがった飾りが2つ、軒下には銀行マークの分銅模様のレリーフが刻まれていて鉄格子の窓などが特徴的となっています、明治26年の小樽進出時に建てられたそうです。 |

|

■ 旧北海雑穀株式会社(明治40年)同じ北一ガラス等の店がある堺町界隈にあります。北海雑穀株式会社は資本金20万円を以って設立して諸雑穀委託販売を商いとしてはじめました。建物規模は正面五間、奥行四間で屋根は瓦、外壁は軟石、窓に飾り鉄扉、両袖にうだつを立ています。内装は和洋折衷の造りで明治の風格と趣が残る建造物です。 |

|

■ 旧百十三銀行小樽支店(明治41年)場所は上記の建物の並びにあります。第百十三国立銀行の前身であるこの銀行は明治41年に建てられたもので寄せ棟瓦屋根、角地に玄関をもうけ2階にギリシャ・ローマ建築を思わせる飾りを施すという特異なデザインでこの周囲にある銀行建築の中でも異彩を放っています。 |

|

■ 岩永時計店(明治29年)場所は堺町界隈にあります。岩永時計舗は明治28年創業で瓦屋根にのった鯱が大きな特徴です。創業当時は「岩永時計舗」だった店名は明治後期には「岩永時計店」となりました。木骨石造りの建物は当時のまま復元され小樽市の歴史的建造物に指定されています。北海道では数少ない時計店として栄えたそうです。 |

|

■ 海陽亭(明治の半ば) 北海道初の本格的な料亭として建てられました。場所は堺町のオルゴール堂の裏手にあり日露国境画定会議後の大宴会がここで行われました。海陽亭には初代総理大臣の伊藤博文も泊まったそうです。そして現東京都の石原慎太郎知事や故石原裕次郎も縁が深い場所としても有名です。 |

|

■ 旧金子元三郎商店(明治20年)場所は堺町界隈にあります。金子元三郎商店は、明治・大正期に海陸物産、肥料販売および海運業を営んでいました。店主金子元三郎は明治32年に初代小樽区長に就任しその後衆議院議員に数回選出されるなど小樽を代表する政財界人でした。両袖にうだつを建て2階正面の窓には漆喰塗りの開き窓が収まり創建時の形態をよくとどめているそうです。うだつが上がることは良いことです、私はうだつが上がりません! |

|

■ 旧木村倉庫(明治24年)小樽港の繁栄を示す大規模な軟石造倉庫で当初はニシン漁場の中継倉庫だったそうです。現在は観光名所の北一ガラス3号館の店舗として使われていて初期に倉庫を利用しての店舗の代表例です。 |

|

■ 旧増田倉庫(明治36年)小樽港独特で他に見ることができない壮観な石造大倉庫です。場所は広海倉庫の並びにあり運河北側の脇にあって鉄道施設(旧手宮駅)が近いこともあり陸海運の倉庫として当時のにぎわいをしのばせる倉庫です。 |

|

■ 旧大家倉庫(明治24年)石川県出身の海産商大家七平によって建てられ、建物の妻壁に (やましち)の印があります。外壁に札幌軟石を使用し、越屋根と入口部分の二重アーチが特徴です。その雄大さと独特の姿は運河地区の石造倉庫を代表するもののひとつです。 (やましち)の印があります。外壁に札幌軟石を使用し、越屋根と入口部分の二重アーチが特徴です。その雄大さと独特の姿は運河地区の石造倉庫を代表するもののひとつです。 |

|

■ 旧三菱銀行小樽支店(大正11年)場所は旧第一銀行小樽支店の向にあります。旧ウォール街の交差点に立つ鉄筋コンクリート4階建て地下1階の建物で三菱銀行が小樽進出に伴い大正11年に建てたものです。1階正面の6本の半円柱がギリシャ・ローマ建築様式をうかがわせ、建築当時は全体がレンガ色のタイル張りだったそうです。 |

|

■ 旧早川支店(明治38年)早川支店は、新潟出身の川又健一郎が茶、紙、文房具を商う早川商店から、のれん分けを受けてここに開設したのがはじまりで、後に川又商店と店名を変更しています。明治37年に稲穂町で大火があり当時の建物は全焼してしまい、現在の建物に再建されました。厚い土塗りの防火戸や、うだつなど、防火に対する配慮がうかがわれます。 |

|

■ 旧磯野商店倉庫(明治39年)現在は有名なレストランの海猫屋の建物。小林多喜二の小説「不在地主」のモデルとなった磯野商店が建てた倉庫で、レンガ造りの代表的な建造物です。壁の構造は二重レンガ積、屋根は防火のためにレンガが用いられ、積雪を考慮して1枚づつ鉄線で固定するなど、頑丈に建てられています。昭和61年に村松友視の小説「海猫屋の客」で紹介され、注目を集めました。 |

|

■ 旧第四十七銀行小樽支店(昭和初期)この建物は、色内大通りに面する銀行建築のひとつです。2階建の小規模な行舎ですが、建築当初は、内部を吹き抜けとし、周囲に回廊が設けられていました。正面に4本の大オーダー(円柱)を立て、壁面をタイル張りとする昭和初期の典型的な銀行スタイルで、創建時の姿をよく残しているそうです。 |

|

■

旧三井銀行小樽支店(昭和2年)旧三井銀行小樽支店は、小樽で最初の鉄骨鉄筋コンクリートの建物です。外壁には北米産の花崗岩が使用されています。この場所は 小樽が北海道経済の中心地であった時代に「北のウォール街」と呼ばれた金融街でした。2002年11月18日に閉鎖し小樽市内から都市銀行が姿を消してしまいました。 |

|

■ 旧小樽商工会議所(昭和8年)北海道の発展に寄与する小樽経済界の拠点でした。外装は石川県産千歳石で彫刻が施され、正面玄関には、土佐産の大理石が用いられています。昭和初期における鉄筋コンクリート造りの建物として貴重なもののひとつです。 |

|

■ 旧三井物産小樽支店(昭和12年)場所は旧日本銀行小樽支店の向にあり下隣には旧北海道銀行本店があります。小樽には、三井物産のほか三菱商事、カネタツ鈴木(日商岩井)などの大商社が小樽支店を構えていました。道内でもこの建物は戦前の三井物産北海道事務所建築の代表作だそうです。 |

|

■ 旧名取高三郎商店(明治39年)場所は旧三菱銀行小樽支店の隣に位置しています。山梨県出身の銅鉄金物商

名取高三郎

が明治37年の大火後に建てた店舗で裏手に住宅や倉庫を連ねていました。防火のための (うだつ)を設けています。外壁には札幌軟石が使用されており上部壁体を鉄柱で支える構造となっています。小樽の明治後期の代表的商家建築だそうです。 |

|

■ 鰊御殿(明治30年)積丹有数の網元、田中福松によって泊村に建築されたものを昭和33年この小樽祝津(しゅくつ)に移築しました。現存する鰊御殿としては最大の規模で建物の中を一般公開しています。この祝津地区には小樽水族館もあり在樽の時はよく出掛け、イルカショーで楽しませてもらいました。 |

|

■

旧日本銀行小樽支店(明治45年)設計を手掛けたのは辰野金吾(赤レンガで有名な東京駅などを設計)で明治45年に建てられました。重厚な石造りの外装で大小5つのドームが魅力的です。ロンドン市場をも動かした北のウォール街とよばれた当時の小樽の面影を今に残しています。現在は日銀の広報施設(日本銀行旧小樽支店金融資料館)として生まれ変わりました。 |

|

■ 旧向井呉服店支店倉庫(明治40年)向井呉服店支店の倉庫として市内の中心部に建てられました。小樽では数少ない煉瓦造の倉庫です。内部の木造との組み合わせは旧手宮鉄道施設内の機関車庫3号(国指定重要文化財)に似た構造となっています。明治37年に稲穂町で大火があったことから、防火のために窓の内側には厚い土塗りの防火戸を備えています。 |

|

■

旧日本石油(株)倉庫(大正9年)運河周辺には明治から大正期にかけて木骨石造の倉庫が軒を連ねていました。この倉庫はその典型的な建物だそうです。場所は旧日本郵船小樽支店の向にあります。 |

|

■ オルゴール堂〔旧共成〕(明治45年)明治45年建築。北海道では明治、大正期、米の供給を本州に依存していたため、小樽港では沢山の米穀が取り引きされました。この共成という会社はその当時勢力のあった米穀商です。石造りの多い小樽には珍しい煉瓦造りの建物です。 |

|

■ 旧小樽新聞社(明治42年)戦前まで私の父親はこの新聞社に勤めていました。戦中に小樽新聞と11社の新聞社が合併し現在の北海道新聞が設立されました。この建物をバックに父が会社仲間と写した古い記念写真が今も実家のアルバムの中にあります。当時は小樽運河の側に建物がありましたが、現在は北海道開拓の村(札幌)に建物を移し歴史的建造物として公開されています。 |

|

■ 旧小樽倉庫(明治23年)寄せ棟の瓦屋根に鯱をのせた和洋折衷の華麗なデザインの建物です。場所は小樽駅から真直ぐ港へ下り運河との接点に位置する場所にあります。この倉庫は北海道における営業倉庫の免許第一号の倉庫です。現在は小樽運河プラザと小樽博物館として使用されています。 |

|

■ 旧通信電設浜ビル(昭和8年)石造倉庫が軒を連ねていた小樽運河沿いに、モダンな鉄筋コンクリートのビルディングとして建ちました。このビルには石原裕次郎の父親が山下汽船の小樽支店長として3階に入居していたそうです。昭和初期の建築が装飾に富んでいたことを知るよい例です。建物の正面デザインは、すべて左右対称になっていて、窓の縦枠はアーチを描き、4階までつながっています。玄関周りは花崗岩で飾り、出入口の欄間は幾何学模様を描いています。玄関の両脇に立つ半円の柱に外灯が組み込まれています。 |

|

■ 旧荒田商会(昭和10年)この建物は、荒田商会の本店事務所として建築されました。現在は店舗に再利用されていますが、内壁の漆喰や、照明器具、窓枠は創建時の形態を伝えています。石造倉庫が軒を連ねていた小樽運河沿いに建ち、背面の旧高橋倉庫や左隣りの旧通信電設浜ビルなどと中庭でむすび、歴史的景観のまとまりを創っています。 |

|

■ 旧島谷倉庫(明治25年)現在は北のアイスクリーム屋さん。建っている場所は旧北海道拓殖銀行小樽支店の裏手、「出抜き小路」と呼ばれる小路にあります。周りには大きな倉庫が多いので小さなこの倉庫が逆に目を引きます。 |

|

■ 小樽運河(大正3年着工12年完成)運河は一般的に陸地を掘った水路をいいますが小樽運河は海岸から一定の海面を残しその先の海を埋立てて造ったため施工当時は運河にもぐると貝などがたくさん獲れたそうです。港に停泊している船から物資や貨物がハシケに降ろし換えられそのハシケが運河の目的の倉庫際に停まり物資などが倉庫に運びこまれました。しかし物流の近代化に伴い埋立てか保存かの論争の末に半分を埋立てて今現在の姿になりました、この画像は冬の小樽運河です。 |

|

■

旧白鳥家番屋(明治10年)場所は小樽祝津(しゅくつ)にあり小樽水族館の駐車場に隣接しています。この祝津は北海道の初期漁村集落の様子を伝える貴重な地区で、この住宅は主人と漁夫の居住部分が大屋根で一体になっています。 |

|

■ 旧塩田別邸(大正1年)場所は入船町にあります。この建物は、小樽有数の回漕店(船で運ぶ商い)を営む塩田安蔵の邸宅でした。初代安蔵は、明治20年代に堺町と南浜町(現 色内)に店を構え、二代安蔵は、昭和初期に小樽、樺太間に豪華な貨客船を就航させました。この邸宅は和風の主屋に石造りの蔵を組合せています。かって大玄関の左側に応接間と茶室、縁側の奥に大広間がありました。平成3年に原型を活かして料亭(夢二亭)になっています。 |

|

■ カトリック富岡教会(昭和4年)場所は国道5号線から地獄坂に入り、旭展望台へ向かう途中の、富岡1丁目にある歴史的建造物です。小樽におけるカトリックの布教は明治15年に始まったといわれ、この教会はゴシック様式の壮麗な建物で、中世ヨーロッパの教会をイメージさせるようなとんがり屋根や壁にはめこまれたステンドグラスが印象的です。 |

|

■

旧北海道拓殖銀行小樽支店(大正12年)小樽経済絶頂期の大正末期に建設されました。交差点をはさんで三菱、第一各小樽支店と共に「北のウォール街」を飾っていました。銀行に貸事務所を併設する当時としては道内を代表する大ビル建築だったそうです。銀行ホールには2階まで吹き抜けで6本の古典的円柱がカウンターに沿って立ち光を受けた様は圧巻だったそうです。設計したのは矢橋賢吉(国会議事堂を設計)。小林多喜二(蟹工船の著者)がこの銀行に勤めていました。 |

|

■ 旧右近倉庫(明治27年)明治20年代としては大規模な倉庫で、北運河の増田倉庫 広海倉庫 そしてこの倉庫の並び連ねた景観は、かっての倉庫街の面影を残しています。 |

|

■ 旧梅屋商店(明治39年)西洋の構造を取り入れ明治期商家建築の代表例です。私が子供の頃、花園町にある、うめやスポーツ用品店には度々買い物に出掛けた思い出があります。 |

|

■ 旧安田銀行小樽支店(昭和5年)この建物は安田銀行小樽支店として建てられ第2次世界大戦後に富士銀行が継承したそうです。昭和45年から新聞社の社屋として使われています。ギリシャの建築様式をもった昭和初期の典型的な銀行建築で重量感あふれる円柱がこの建物を特徴づけています。場所は小樽駅から運河の方へ下り運河手前の交差点の角にあります。 |

|

■

旧日本郵船(株)小樽支店(明治39年)国指定重要文化財です。北運河に隣接した場所にあります。当時の最高の技術を駆使して明治37年に着工、同39年に建てられました。日露戦争後にこの建物で日露国境画定会議(南樺太が日本の領土となる)が開かれました。私が幼少期のころは小樽博物館として使われていて自宅に近いこともありよく友達と博物館へ行ったものです。 |

|

■ 田中酒造店(昭和2年)田中酒造店(店主田中市太郎)の店舗として昭和2年に建てられ、以来、今日まで営業を続けています。かっての酒造店の店構えを残した数少ない建築で、正面の軒下は、腕木を手前に迫り出す「せがい造り」になっています。大正、昭和初期にかけて、この形の屋根が小樽の木造商店に多く見られたそうです。 |

|

■ 小樽市役所(昭和8年)この建造物は左右対称の造りで中央には車寄せと玄関を配置し、正面壁画に6本の角柱を建てコリント様式(ギリシャ建築の3オーダーの一つで、柱頭はアカンサスの葉をモチーフに装飾している)を模したキャピタル(柱頭)を飾っています。外壁の仕様は車寄せと本館腰部分を茨城産花こう岩、全体をタイル張りとし、玄関ホールに入るとステンドグラスが正面上方に納まり、南からの光を通し鮮やかに映えています。 |

|

■ 旧中越銀行小樽支店(大正13年)富山に本店のある中越銀行の北海道第一号支店です。昭和18年に合併して北陸銀行となりましたが、その後は同じ富山出身の繊維メーカーの戸出物産となり、そして現在は銀の鈴と言う菓子店になっています。 |

|

■ 旧上勢友吉商店(大正10年)小樽では明治末期以降、3階程度の木骨石造が多く建てられましたが、この商店は小樽に現存する数少ない純石造り3階建ての店舗建築です。寄棟の瓦葺き屋根にドーマ(屋根窓)を設け、正面壁にキーストーン(要石)を強調した窓を並べているのが特徴です。昭和55年に正面1階左端の出入り口が窓に改修されています。 |

|

■ 旧戸出物産小樽支店(大正15年)この場所は、整備されていない当時、入船川の河口にあった現在地に衣料呉服の店舗として建てられました。後に外壁は旧態を残し、内部は再利用のために大幅に改修をされました。 |

|

■ 旧作佐部商店蔵(明治初期)場所は信香町にあり、1世紀以上にわたり厳しい風雪に耐えてきた建物です。小樽の蔵は、はじめ土蔵造りが多く、明治後期から次第に外壁に石を張り付ける木骨石造に変わりました。本建築は、屋根や壁など土蔵造りの特徴を伝える代表的なもので、妻壁の植物をあしらう模様は、外壁のアクセントになっています。平成15年に外観が修復されています。 |

|

■ 有幌、信香地区の石造倉庫群(明治後期)現在は田中酒造亀甲蔵として、酒の製造場(蔵)の見学と当蔵直出しの、しぼりたて生原酒のほか、日本酒約10種類を無料で試飲できます。当時のこの地区には、たくさんの石造倉庫が建っていたそうです。 |

|

■ 小樽の水は美味 前述の田中酒造亀甲蔵には、ここの酒の仕込みに使用している地下75メートルからくみ上げた美味しい水を飲むことができます。小樽の三方の山(毛無山・天狗山・赤岩山)の雪解け水が地下で濾過され、口当たりの良い、清澄で美味しい水になります。 |