|

| 機能的アサーションとは |

「機能」とは

機能的アサーションを理解するには,まずは「機能」ということばを理解する必要あります。

「機能(function)」とは,働きや効用のことを言います。

多くの場合,アサーションは,「率直」であることが重要とされています。

つまり,思ったことをそのままの「形」で表現することが重要なわけです。

「機能」という視点に対し,従来のアサーションは「形体」に注目していると言えるでしょう。

ここでの「形体(topography)」とは,笑顔と怒った顔,直接的な言葉と間接的な言葉といった静的なものの見方です。

一方「機能」とは,結果として相手が動いてくれる,結果として気持ちが伝わる,といった動的(ダイナミック)なものの見方です。

機能的アサーションの基となる2つの枠組み

機能的アサーションは,もともとの「アサーション」の概念を保持しながら,次の2つの枠組みを援用することで生まれました。

1.行動分析学

行動分析学とは,学習心理学の一領域として紹介されることの多い学問領域です。

特徴としては,人と環境(もしくは人)との相互作用に注目するという点と,クライエントを支援するための実用性を重視する(応用行動分析,臨床行動分析)点が挙げられます。

リンク 行動分析学の部屋

2.Brown, P., & Levinson, S. Cのポライトネス理論

ポライトネスとは,直訳すれば「丁寧」というような意味です。しかし,Brown, P., & Levinson, S. Cのポライトネス理論の興味深い点は,敬語を使うような(距離をとる)意味での他者配慮だけではなく,タメ語を使うような(距離を縮める)他者配慮も含めてpoliteness(ポライトネス)と呼んでいる点です。

つまり,相手から見てちょうど良いと感じられるような,話し手の自己表現をポライトネスと呼ぶことになります。

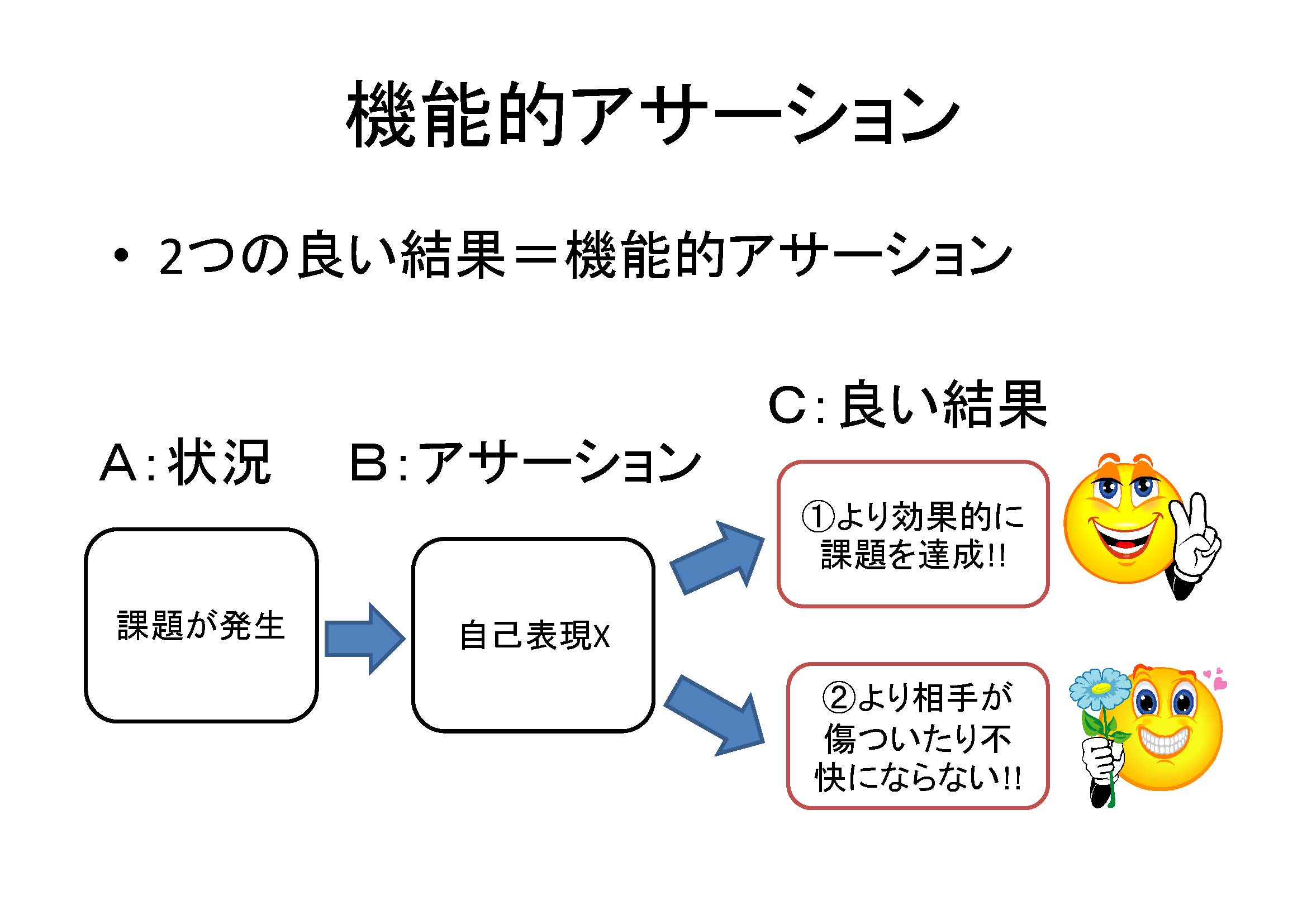

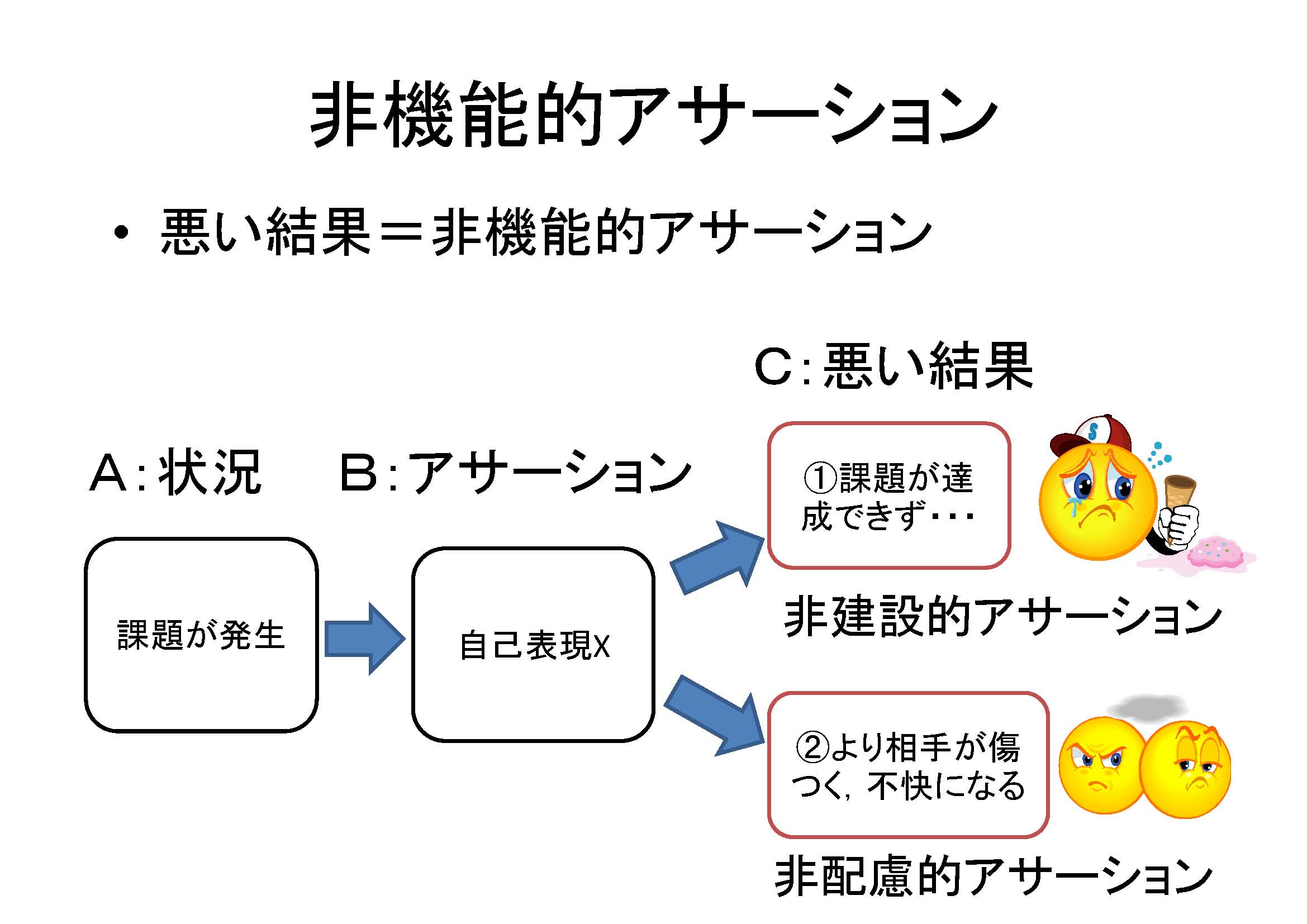

機能的アサーションの定義

三田村・松見(2009)では,次のように機能的アサーションを定義しています。

「話し手がある課題達成の必要性に迫られた状況下で、当該の課題をより効果的に達成し、かつ聞き手との関係性の維持・向上を最大限果たす対人コミュニケーション」(p.

258)

この機能的アサーションの定義であれば,「率直」以外の様々な自己表現をアサーションと認めることができるため,アサーションの概念がより柔軟で効果的なものになると期待できます。

機能的アサーションに基づくアサーション・トレーニング

機能的アサーションに基づくアサーション・トレーニングには,現在,「発達障害児の保護者向けアサーション・トレーニング」というものがあります。

このトレーニングでは,ABデザインという効果検討の方法によって,プログラムの有効性が示唆されています。

詳しくは,三田村・松見(2009)をご参照ください。

|

引用・参考文献

三田村仰・松見淳子 (2009). 発達障害児の保護者向け機能的アサーション・トレーニング. 行動療法研究 35, 257-269.

三田村仰・松見淳子 (印刷中). アサーション(自他を尊重する自己表現)とは何か? ―“さわやか”と“しなやか”,2つのアサーションの共通了解を求めて―. 構造構成主義研究.

三田村仰・松見淳子 (印刷中). 相互作用としての機能的アサーション. パーソナリティ研究.

|

|