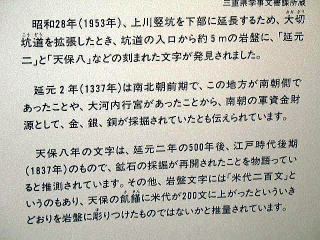

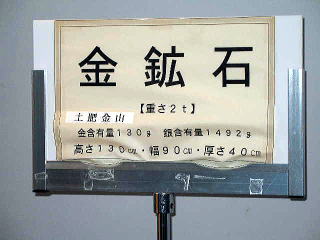

紀州鉱山とはこの辺一帯にあった三和鉱山や大谷山銅山、楊枝山銅山など数々の中小鉱山の総称である。歴史上発見されたのは結構古く西暦700年代に銀を時の朝廷に献上したという記録が残っている。また西暦745年の奈良の大仏の建立にもここの銅や金が使われたとの記録が残っている(もっとも奈良・大仏さんの銅や金は足尾や別子その他も同じことを云っている。使用量がそれだけ大量だったこととそう言えば権威がつくということだろう)。産出鉱物は主に銅(Cu)で金、銀、鉛も産出した。江戸時代に入ってからは銅も増産され大阪の泉屋(後の”住友”)が買い取っていた。この当時、製錬や排水などによる大規模な公害が発生し農作物や川漁師に相当の被害が出ており怒った農民が百姓一揆を起こしたとの記録も残っている。明治に入ってからも増産し、1914年(大正3年)第一次大戦が起こると銅の国際相場の急騰と政府の植民地政策による増産がおこるがその後、大戦後の不況で一時休山、1934年(昭和9年)に現在の石原産業が鉱区を買収。その数年前に発見された白石金鉱脈で活気づき、その後も積極的に機械化を推し進める。1941年(昭和16年)太平洋戦争が勃発するとあらゆる物資の増産が叫ばれ、特に金属や石炭の増産は最優先課題だったため紀州鉱山でも銅をはじめ各種のレアメタル類も採掘対象になった。と同時に労働力の不足も深刻になり全国各地の鉱山・炭鉱同様、紀州鉱山でも朝鮮半島から強制連行されてきた朝鮮人が多数、強制労働させられた。その数や判明しているだけでも1400人あまりがいた。またマレー半島で捕虜になったイギリス人、数100人もここに連行され坑内や選鉱所で働かされた。もともと石原産業と言うのは1920年にマレーシアで鉱山開発のために設立された会社(当初は”南洋鉱業”といった)である。マレーで確保した捕虜を紀州鉱山に連れてきたのもそんな関係か?いずれにしろ紀州鉱山の敷地内にイギリス人の墓地はあるが圧倒的に多数の朝鮮人の墓地はない(どこかの山の斜面に共同墓地があるらしいがはっきりしない)。ある資料によるとそのことに抗議をし紀和町教育委員会に申し出をしたがいくら筋を通しても腰が引けていたらしい。

そんな紀州鉱山も戦後は若干、規模縮小したり選鉱方法を変えたりしながら続け、1951年には良質の方鉛鉱の鉱脈が発見されたりしたが1960年台半ばの国際相場の暴落でここもご他聞にもれず採算が悪化。遂に1978年(昭和53年)閉山となる。 |